2021/02/06

“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.5 MOTOKO×馬場正尊×中村美由希×日野昌暢「日常にある本当の魅力に向ける新しい視点とは~佐賀編~」Saga Photo Guide Book『さがごこち』(青幻舎)刊行記念 前編

日野昌暢

日野昌暢

“ローカルおじさん”こと博報堂ケトルの日野昌暢(『絶メシリスト』プロデューサーなど)が、本質的な地域活性を実践する方々をお招きするローカルシリーズ十番勝負の第5戦。記事は法政大学藤代裕之研究室の学生がまとめています。

今回のゲストは、佐賀という街に漂う「ここちのよい」空気を収めたフォトガイドブック『さがごこち』を刊行した、建築家の馬場正尊さん、写真家のMOTOKOさん、そして佐賀のウェブメディア『EDITORS SAGA』編集長の中村美由希さんです。

「佐賀の日常にある、本当の魅力をさがして」というコンセプトで立ち上げられたウェブマガジンが発端となっている同書には、今まであまり切り取られてこなかった「日常」の魅力が詰め込まれています。名物というわけでもない、日常の営みを写真で再発見して、慈しむ中から見える未来の理想の風景とはどのようなものになるのか。

かつて、くるりやUAなどのジャケットの写真も手がけ、近年は特に全国の地域でまちづくりに関わってきたMOTOKOさんが、カメラを持って旅して見つけた佐賀の魅力や、公共R不動産などでもおなじみの馬場正尊さん率いるOPEN Aが監修を手がけることになったきっかけなどをお聞きしながら、地域の魅力の切り取り方の可能性について考えたいと思います。

コロナ禍で価値観の変容が起こる中、地域の魅力の捉え方や編集には大きな余地が残されています。「ローカルメディア」「編集」「佐賀(唐津、伊万里、嬉野、有明… and more!)」に興味のある方必見の内容です。

馬場正尊(ばば・まさたか)

OPEN A代表取締役。建築家。東北芸術工科大学教授。1968年佐賀県生まれ。1994年早稲田大学大学院建築学科終了。博報堂、早稲田大学博士課程、雑誌『A』編集長を経て、2003年OPEN Aを設立 都市の空地を発見するサイト「東京R不動産」を運営。東京のイーストサイド、日本橋や神田の空きビルを時限的にギャラリーにするイベント、CET(Central East Tokyo)のディレクターなども勤め、建築設計を基軸に、メディアや不動産などを横断しながら活動している。

https://www.open-a.co.jp

MOTOKO(もとこ)

写真家。1966年大阪府生まれ。1996年写真家として東京でキャリアをスタート。音楽や広告の分野で活躍する傍ら、写真集を発表。2006年より日本の地方のフィールドワークを開始。滋賀県の農村をテーマとする「田園ドリーム」をスタート。2013年香川県小豆島在住の7人の女性カメラチーム「小豆島カメラ」を立ち上げる。以降、長崎県東彼杵市、鳥取県大山町、静岡県下田市で、写真によるまちづくり活動を実施。近年は“地域と写真”をテーマに「ローカルフォト」という新しい概念で多くのプロジェクトに参画。主な事業に「長浜ローカルフォトアカデミー」、神奈川県真鶴町「真鶴イトナミ美術館」、山形県山形市「ローカルラーニングツアー山形」など。展覧会は「田園ドリーム2018」(オリンパスギャラリー東京)、「田園ドリーム」(銀座ニコンサロン2012)、「小豆島の顔」(小豆島2013)、作品集に『Day Light』(ビエブックス)『First time』(ソニーマガジンズ)、『京都』(プチグラパブリッシング)ほか。

中村美由希(なかむら・みゆき)

1988年佐賀県生まれ。佐賀大学教育学部教科教育専修造形専攻卒業後、幼稚園教諭を経て、地元メーカーでWEBサイト運営に携わる。2017年、佐賀を編集するWEBマガジン「EDITORS SAGA」を立ち上げ編集長となる。2020年よりフリーランスライター・編集者としても活動し、フリーペーパーやWEBメディア等での取材記事執筆、商品企画プロモーションなどを行う。現在、佐賀県20市町の地域プレイヤーを繋ぐことをモットーに、観光×暮らしのあり方を模索している。

https://editors-saga.jp

(写真左上:MOTOKOさん、写真右上:馬場正尊さん、写真右下:中村美由希さん、写真左下:日野昌暢、以下敬称略)

日野:今日のテーマは大きくいうと”佐賀”ということで、『さがごこち』という写真集に関わった豪華なゲストの方々に来ていただいております。日常にある本当の魅力に向ける新しい視点とは? 「佐賀編」ということで、日常の風景の尊さやそこに込められている素晴らしさを、写真を通してどうやって伝えてきたかなどを話していきたいと思っております。

伝える。広がる。”佐賀のこと”

日野:3人の方に、それぞれ自己紹介をしていただこうと思います。最初は佐賀在住、佐賀県人代表の中村さんです。中村さんは『EDITORS SAGA』という、佐賀のローカルウェブメディアの編集長をされています。

中村:私は佐賀県生まれ、佐賀県育ちで、今32歳なんですけれども、1度も佐賀からでて生活をしたことがないんです。佐賀の小学校から大学まで出てて、芸術系の教育の大学だったので、幼稚園教諭になりました。その後、紆余曲折ありまして、地元の家具メーカーのウェブデザイナーとして就職して、サガテレビという佐賀県に1局しかないテレビ局のグループ会社に入社して、そこで『EDITORS SAGA』というウェブメディアを立ち上げる仕事につきました。

『EDITORS SAGA』は、佐賀を編集するウェブマガジンです。佐賀県って20市町あるんですけれども、そこのいろいろな土地で起こっているもの、人、ことを若い人の視点で取り上げようとしています。

そもそもどうしてサガテレビと佐賀県屈指のウェブ会社のEWMファクトリーさんが『EDITORS SAGA』を立ち上げたのかというと、当時、佐賀の地域に根ざしたコアな情報を届けられるウェブのプラットフォームがなかったんです。地方創生ブームの流れで、佐賀県でもUターンIターンなどの動きも増えてきたので、佐賀の情報を知れるものを作りたいという思いからでした。3年半ぐらい経って、「地元の商店街がもう潰れそうなんだけど、これをどうしても記録に残したいから『EDITORS SAGA』で記事書かせてくれませんか」という若い女の子が出てきて、書き手も広がっています。他県から佐賀の情報を見る時に見ていただけるメディアになってきたのかなとも思っています。

街に立ち寄る場所があることの意味

日野:『さがごこち』は、もともとウェブサイトだったと聞いていますが、県や自治体の事業で良いものを作っても、タダで配ってしまいがちなところを、書籍として出版をすることで、ちゃんと買ってもらえる形をとっているところが、すごく素晴らしいなーと思って見ています。

馬場:ありがとうございます。僕は、佐賀県の伊万里市出身です。今52歳ですが、高校まで佐賀で、東京には大学で初めて行くという典型的な地方出身者です。東京R不動産という、東京の変わった物件を集めて文章と写真で紹介する不動産仲介のウェブサイトをやっています。

日野:日本全国に広がってますよね。福岡にも福岡R不動産があります。それぞれ直営じゃなくて、各県の事業者さんが暖簾を借りて同じスキームでやってるという感じなんですか?

馬場:そうです。各地で、街を愛する人たちが、自分たちの街の愛おしい空き物件を大切に紹介しているっていう感じになってます。あと、東京に本社がある、Open Aという設計事務所の代表をしていて、古い建物の再生とかをやっています。例えば、佐賀でのプロジェクトなんですけども、これは街中の建物なんです。

小倉から長崎の出島まで続いている、幕末の志士とか坂本龍馬も行き来したであろう長崎街道には古い建物が結構たくさんあって、それがどんどん朽ちていくんですよね。文化財にするほどではない建物を、佐賀市さんと一緒に外観を保ちながら、中に面白いお店を入れようとして再生したプロジェクトです。

カフェとか古着屋さんやお茶屋さんとか、地元の人たちが起業していろんなことを始めてくれました。この中に先ほど紹介があったEWMさんが、街のインターフェースを作りたいと言って、こねくり屋さんというカフェ兼食堂を作りました。

そうしていろんな人たちが集まる拠点みたいなものをリノベーションで作ったりしています。

日野:馬場さんの1つの得意技がリノベーションといって、あるものを活かしながら新しい価値を創っていくということです。

馬場:そうですね。(こねくり屋で)隣に偶然県知事が座っていて、だべっていたのがプロジェクト化するみたいなことがありました。そうしたことも含めて街にいろんな人が立ち寄る拠点があることの意味に気が付きました。

自分の日常だった場所を見返してみる

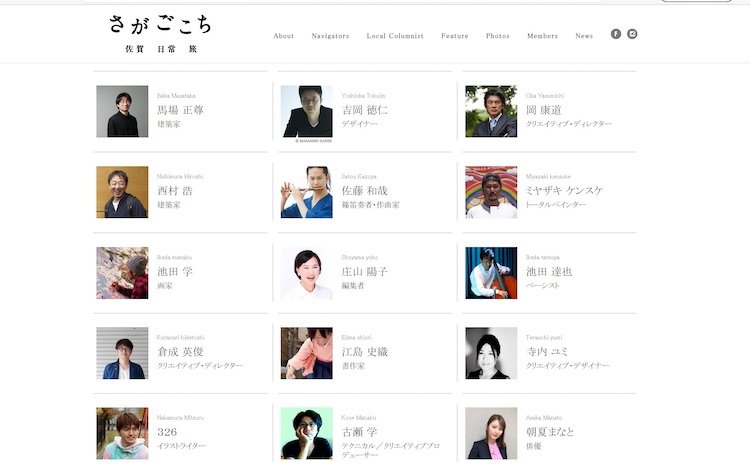

馬場:『さごこがち』というのは、『EDITORS SAGA』と兄弟みたいなサイトだと思っています。佐賀出身の面白いクリエイターの人たちが、自分の日常だった風景を大人になった後にもう一度訪ねて、そこで何を感じて今の彼らの表現と何がつながっているのかをレポートしてくれるサイトなんですね。僕も地元にいる時は何もないと思ってたんだけど、この歳になってもう一度佐賀を見渡すと、なんてポテンシャルのあるエリアなんだと思いました。そう思ってる人はたくさんいるに違いないと思って集めたら、結構有名人がいて…。

日野:すごいメンバーですね、吉岡徳仁さん(デザイナー。東京オリンピックの聖火リレートーチのデザインなどを担当)も佐賀なんですか?

馬場:なんと佐賀出身で、しかも僕と同じ歳でとなりの中学校なんですよね。そこにこんな天才いたんだと。

日野:びっくりですね! いや、なんか考えられないメンバーです。

馬場:その人たちが、自分のルーツの風景をレポをして表現しています。『EDITORS SAGA』は佐賀の人たちで佐賀の人たちの情報を集める感じですけど、『さがごこち』は佐賀出身だけど、1回外に出た後に書いたレポートなので、ちょっと違う角度からの見方になってると思います。セットで見ていただけると非常にいいんじゃないかと思います。

馬場:『さがごこち』のコンセプトを思いついたのは、地元の佐賀で仕事をするようになってからです。長崎本線に乗ってたらこんな風景が入ってきて、もうあまりにも美しくて。これは昼なんですが、夕刻、日が沈むようなわーっと真っ赤な瞬間がありまして、びっくりするぐらい美しくてすごい泣けてきたんですよね。なんて美しい風景の中で暮らしていたんだ。なんで気が付かなかったんだと思って、もう1回あの風景を見直さなければならない、実は佐賀の本当の魅力はこういう風景なんじゃないかと思いました。

馬場:次は有明海です。こんなシュールな風景無いですよね。

日野:確かに無いですね。

馬場:子供を連れて行ったんですけど、干潟だって知らないからダーって走っていったらズボズボはまってしまいました。それで救出に行っているところですよ。

日野:はっはっは

馬場:これとか僕がよく雷魚とかを釣った池なんですね。

日野:雷魚、懐かしいですね。

馬場:探しに行ったら、まだ池があったんです。だから息子と一緒に自分がやってたルアーフィッシングを一緒にやってみました。

記憶の風景を探しに行って、iPhoneで何気なく撮っただけですけどこれも美しいですよね。そういうものを何らかの形に残さなきゃと思って、MOTOKOさんにいろいろ相談して『さがごこち』を作りました。

カメラが魔法を生み出さなくなった時

日野: MOTOKOさん、全部このために撮りおろしたんですか?

MOTOKO:そうです。去年の11月と1月の二回行って撮影しました。全部で1週間ですかね。

日野:これはMOTOKOさんのカメラマンとしての活動の延長線上にあると思うので、自己紹介も兼ねてお話ししていただければと思います。

MOTOKO:私は1996年からコマーシャルの仕事を東京で始めました。フィルムの時にはカメラが魔法を生み出すというのを現場でも、写真を見ていても実感していました。デザイナーや、コピーライターの方、皆様魔法使いばかりで、一緒にやっていた現場が凄い楽しかったです。ところが、2000年以降写真の魔法がボコっと消えちゃうわけですね。

日野:ほう。それはどういうことですか。

MOTOKO:デジタル化です、単純に。デジカメを初めて触った時に「あ、困ったな」と。誰だってきれいに取れちゃうし、もう魔法使いいらないなーと思いました。あとびっくりしたのが、それまで写真家の方はいろんなカメラを使っていて、それぞれのカラーがあったんですけど、すごい均一化していったんです。それこそ日野さんが活動されていた高崎に良い味の個人商店がたくさんあるのに、どんどんチェーン店になっていくような感じで私たちも均一化されていったんです。

日野:うーん…(納得)

MOTOKO:そこでまだ写真の魔法が何かあるはずだろうと思い、旅を始めるわけです。その始まりが滋賀県だったんですけれど、滋賀県を旅していても、こういうものが見えてきます。

私が90年代にデビューした時は広告雑誌とか物のための写真をフィルムで撮っていたんですけど、それが全部デジカメに入っていった時に、メディア業界のクライシスが起きたわけです。何に1番困ったのかというと、我々個人商店がどんどんメンタルもチェーン店化してきて、どんどん現場が冷え切ってくるわけです。撮ったデータを送って終わりみたいな。今までだったら全員でチェックして「凄い良いのが撮れた!」とかがあったんですが、本当にドライになっていて、これはダメだなと思いました。

三歩先の未来を写す魔法

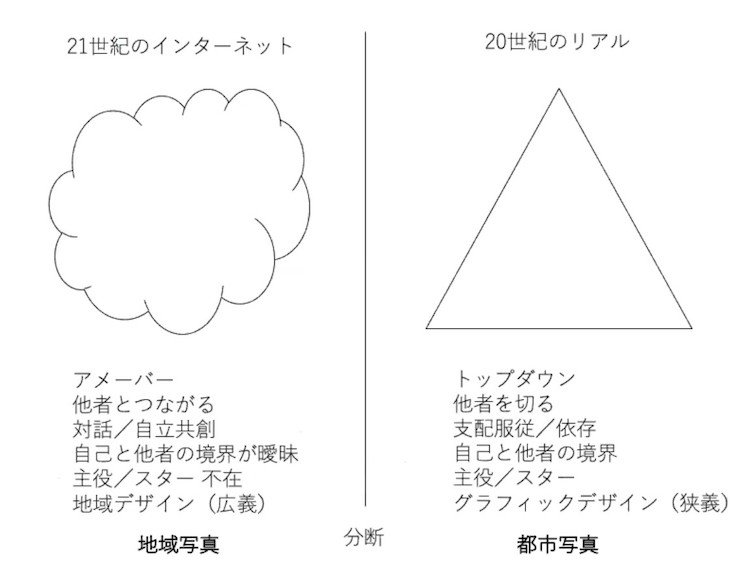

MOTOKO:カメラはずっと撮影者が被写体を支配するという関係でやっていて、自己と他者の間には境界がありました。当時の我々の仕事のトップは、例えばジャニーズを撮ることや大女優を撮ることでしたが、インターネットで繋がって、自己と他者の境界が曖昧になりました。そのうち21世紀になりスターが不在になりました。今日も浅田政志さん(写真家。家族写真をテーマにした写真集「浅田家」で知られる)の写真展をパルコに見に行ったんですけれど、被写体が誰か1人じゃなく、多くの人の写真がものすごい大きいサイズで飾られていました。

高度経済成長期の写真というのは、それこそモダニズムだったので、他者をガンガン切っていくような感じで撮ってましたが、今はSNSでとにかくつながっていく写真になると思ってます。そこが、20世紀と21世紀の写真の大きな違いで、私はどうやってその中で仕事をしていくのか非常に困っていたんです。

ようやく最近わかったことが21世紀の写真の魔法は三歩先の未来を写すことでした。「ローカルフォトって三歩先の未来ですよ。とにかく写真で風景を守ってきましょう。思い込みで実現させましょう」みたいな。まさに小豆島カメラさんがそうなんです。普通の女性にチームになっていただいて写真で発信をする。小豆島はここ3年4年で年間450名の移住者を毎年呼んでいるそうです。儲けるわけではないけれど、違った経済効果は必ず生み出しています。

また、2015年に真鶴町という場所は明日でもう駄目になるほどにまで過疎化が進んでいたんです。だけど、発信を頑張ってやり続けていたら、とうとう先月『オズマガジン』で表紙になりました。

今は移住者が止まらなくなったので、「社会課題を解決するために三歩先の未来を、どんどん良い未来を想像しながら撮影していけば絶対良くなるはずだから」やっぱりカメラを使っていこうと自分は決めました。

非常に事業化しにくいんですが、その一方で小豆島ケースと東彼杵ケース、真鶴町ケースが実際に成功できました。街歩きをしながら発信をして、継続的にやっていくことによって街を変えていくことができるので、こういうことを全国でやっていけばいいんじゃないかなと思います。

地元のプレイヤーがうむローカルカルチャー

日野:小豆島カメラの仕組みは、彼女たちが撮った写真がどこかのウェブメディアに載ったり、Facebookでシェアされるということですか?

MOTOKO:彼女たちのFacebookページで全くお金をかけずにやっていました。

あとこれは1番変えたかったことなんですけど、小豆島には瀬戸内国際芸術祭で外部の人たちがたくさん来ていたんです。でも、結局外部アーティストの人たちが偉くて、自分たちはアーティストになれないと地元の方が思っているところがありました。そんな中で、小豆島カメラのように彼女たち自身がアーティストになって「私たちでも何かを表現したり、発信したりできるんだ」と思ってもらえるように一緒に取り組んできたつもりです。その前後ぐらいから地元プレイヤーが非常に輝き始めて、外部委託が入らなくてもどこでもローカルカルチャーが生まれてきました。

馬場:MOTOKOさんはその中でこのカメラを持った女の子たちに、写真のことを教えていくわけですよね。

MOTOKO:そうです。その街だからこその暮らしを見せてくださいとか、どういう人たちが、どんな素敵な人たちがどんな仕事してどれほど素敵な暮らしをしているのかとか。とにかく人間を見せてくださいと言っていたと思います。

撮られることで、地域は自らのカッコよさに気づく

馬場:ローカルフォトのワークショップを見たことがあるんですよ。MOTOKOさんが「あなたならではの撮り方の目線はこうだよね」と教えていくにつれて、街の見方がシャープになったり、その街の人たちを主役にして彼らが撮るんですよね。そうすると街の人たちがすごい良い笑顔をするようになって、嬉しそうに自分がやってることを語り始めるんですよね。気が付けば撮影する側も被写体側も、地域の魅力の相互発見が始まるみたいな。MOTOKOさんは撮影する人に魔法をかけた感じになってましたね。

MOTOKO:めっちゃくちゃうまくなったんですね。

馬場:すごいんだよね。

MOTOKO:とにかくコミュニティを写してもらって、いかにこの街で素晴らしい暮らしができるのかという、生活を写してもらいました。

日野:見える化されると素敵なことがちゃんとアーカイブされて、目の前に現れた時に、いいなぁって思うという。切り取り方についてMOTOKOさんが技術や視点の持ち方などを教えることで、誇りを持てるようになっていったのはあるんでしょうね。

馬場:撮られる側の意識も変わってきてますよね。

日野:いや、本当にそうなんです。

日野:僕が広島県でやっていた「牡蠣食う研」という活動も同じようなことで、地域で頑張っている人は存在していても、その人たちが自分たちに価値があるとまでは思えていなくて。その活動を見える化していくことによって「注目してもらったからもっと頑張ろう」とか、「仲間が出来たからもっとこんなことやってみよう」という風に思い始めるところがあると思います。

馬場:写真に撮られることによって、自分のやっていることのカッコ良さにその人自身が気が付いている感じがあるんですよね。

MOTOKO:いやまさにシビックプライドが醸成された時に、顔が変わってきて、みなさんがキラキラ輝き始めるんです。そうした時にローカルからすべてのアイデアが出てくると思いますし、面白いこと全部ローカルから起きるんじゃないかと、非常にポジティブに思っていたりします。

トップダウンが効かなくなった時代の価値

日野:『EDITORS SAGA』に中にも登場していた白水高広さんは福岡県八女市で「うなぎの寝床」という有名なお店やってますけど、都会からトップダウンで降りてくる情報ではなくて、一次情報があるローカルの方に価値のある情報があると言ってました。

MOTOKO:私たちの頃はファッションと音楽とアートだったんですけど、今だったら日本酒とかね、焼き物とか「佐賀の方がいいじゃん」とそりゃなるわけです。

日野:そうそう。トップダウンから流れてくる情報が世の中を支配するようなヒエラルキーが効かなくなったことの象徴っていろいろあると思うんですよね。僕がいる広告業界もそうですね。テレビから流れているものが全部正しいみたいなことではなくなって、インスタグラムとかから上がってくるリアルな情報の方が良かったりとか。上から落とすよりも、ボトムアップで、ストリートから上がってきたものに真実があるという価値の変容が起っていますよね。

MOTOKO:そうですね。このピラミッドの頂点にいる方が、篠山紀信さんであったりしたわけで、カメラマンは基本東京の中のビジネスだから、この三角から出るというのは本当に難民に近かった14年って感じ(笑)

そこで私が思うのは、馬場さんも多分このピラミッドの建築から出て、左に行かれたのではないかなと思うんです。写真だけじゃなくて建築もみんな一緒の発想なのではないかなと。

馬場:本当に、時代も含めて、写真の世界と建築の世界って確かに並走している感覚があります。建築のピラミッドの中の人は、不動産とか絶対言っちゃいけない空気だったんですよ。だから2003年に僕はあえて、「東京R不動産」を立ち上げました。いま大切なのは輝かしくデザインされた建築ではなく、面白く捨て去られた都市の中に眠っている物件たちですよね。

日野:建築が叡智を注いだ輝かしい存在であるのに対して、不動産は街の物件だから凄く対極的にあるものなんだけども、あえて馬場さんは不動産という言葉を使って立ち上げたということですよね。

馬場:高貴すぎる場所に居続けることで、次の時代の表現の自由に到達しないんじゃないかということを直感的に感じていたんでしょうね。本当のシビックパワーがふつふつとあるところに目を向けてみようと。

MOTOKO:私も全く一緒で90年代まではまだこの三角の中で楽しいことができたんです。今日のメンバーの共通項に「愛着」という言葉がありますよね。私はフイルムまでは愛着があったんですけど、デジタルになった時に愛着がなくなって、その後でいかに愛着をとり戻すかと思った時にローカルだったんです。

(中編に続きます)

「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。

また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。

2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。

主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧

「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター