2021/02/06

“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.5 MOTOKO×馬場正尊×中村美由希×日野昌暢「日常にある本当の魅力に向ける新しい視点とは~佐賀編~」Saga Photo Guide Book『さがごこち』(青幻舎)刊行記念 中編

日野昌暢

日野昌暢

“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.5

MOTOKO×馬場正尊×中村美由希×日野昌暢の前編はこちら▼

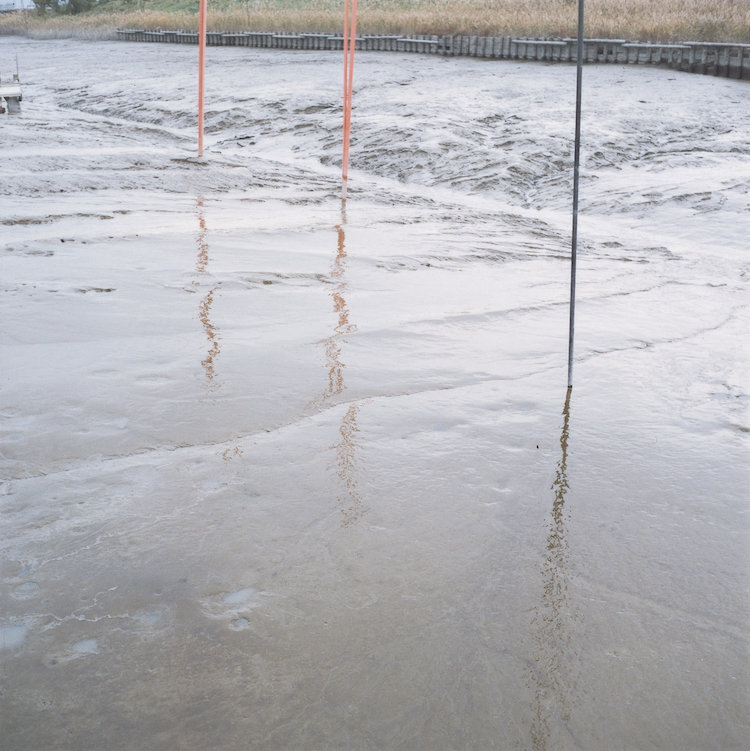

(写真:馬場さん資料より 有明海の干潟)

前編では情報の流れがトップダウンからボトムアップに変わった21世紀という時代の価値の変化に触れました。中編ではそんなボトムアップ時代の「佐賀の魅力と課題」に迫ります。

日野:これからの話は僕の懺悔から始めたいと思ってます。何が懺悔かというと、福岡市出身の僕は若い時、こっち(福岡)が都会であっちが田舎といった風に佐賀を見ていたんですね。佐賀のことよくも知らないのに大学の同級生を少しね、「お前佐賀だろ」みたいに言ってみたりとかしてた自分がいたんです。福岡の人がなんで地元に自信を持ってるかというと、単純に規模の大小とか都会性とかもありますけど、ビジネス出張者が多い街だからなんです。飯がうまいとか街がコンパクトだとか、海も近いし山も近いし、女の子もなんか可愛いみたいなことに実際に触れて、外の人たちがいいねと言ってくれる回数が多いというのがあると思うんですよね。MOTOKOさんの写真で見える化することで、関わった人たちが自信を持って行くみたいなプロセスが福岡にはたまたまあったんです。

佐賀はそのプロセスがたまたまなかっただけで、実は佐賀の中に眠っている資産やポテンシャルってすさまじいものがあるんじゃないかと思うんです。かつて、そういうところに触れないで、一概に「佐賀は田舎である」みたいに思っていた自分が、今は「佐賀のポテンシャルの高さ」をすごく感じています。今日は、その佐賀を主役にするイベントをやることによって改めて漠然と僕の中に起こった「なんか佐賀ってすごいなあ」という気持ちをより言語化して行きたいと思っているということで、私の懺悔から佐賀の話に変えていきたいなと思っています。MOTOKOさん、お願いします。

いつも見ていたはずなのに

MOTOKO:『さがごこち』に関しては、とにかく馬場さんのお話を聞いてそこでお感じになっているものを撮るのと、私が行って自分で思うことを撮っていけたらいいなと思っていました。

日野:MOTOKOさんは馬場さんの仰っていたことのどの辺を捉えられたんですか?

MOTOKO:まず初めに馬場さんが田んぼをお見せになって、田んぼで光を見て綺麗で泣いたという話を思い出してこれは撮りました。

馬場:あぁそうなんですよね。こんな感じ。本当に凄い捉えられている。

日野:住んでいると見過ごしてしまいそうですけど。

馬場:そうなんですよ。

日野:東京にいると、こういう風景を見るとグッとくるものがありますよね。

馬場:本当にね。なんで気づかなかったんだろうって。

MOTOKO:あと干潟ですよね。

馬場:そうそう。もうね、この海苔。佐賀の有明海の干潟に竹がぶわーって均等に並んでたりするわけですよ。のりをとるための竹なんかがもうね、ウォルター・デ・マリア(彫刻家・音楽家。香川県直島の地中美術館に現代アート作品の常設展示がある)のアートなんかよりも。圧倒的にこっちがすごいじゃんと思って、なんか感動したりした。

MOTOKO:うん。私も干潟を見たのは初めてだったんですけど、結構びっくりしますよね。

馬場:絶句しますよね。

体全体で感じる、独特な土の力

馬場:あとMOTOKOさん、土の話をしてましたよね。

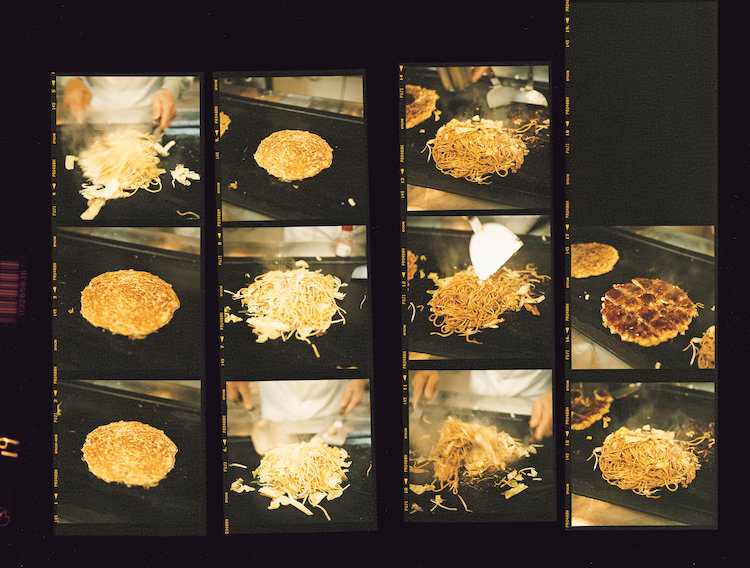

MOTOKO:そうですね。九州が圧倒的なのは、長崎もそうなんですけど、東北とか関西にも無い「土の独特の黄金的な雰囲気」が多くて、それがこういうお好み焼きみたいなものにも、いろんなところの空気にちょっとゴールドが入っているようなイメージがあります。

MOTOKO:うん。なんかこういう感じなんです。この焼き物が1番あれなんですけど、嬉野の陶芸作家である宮崎泰裕さんの肥前吉田焼ですね。なんかとにかく九州全般。鹿児島も、熊本もそうですし、大分もそうだったんですけど、土の力が強くて、人間がすごく強いような気がするんですよね。

日野:へえ。ちなみに小豆島とか真鶴はどっちも海っぽい場所ですけど、実際撮っていて違う感じがするんですか?

MOTOKO:そうですね。真鶴とか箱根とか富士山がまたそことは違う、もう本当に全然違う国。まあ四国も全然違う国の感じがするんですけど、なんかね、とことんこういう色合いなんです。

MOTOKO:何を撮っても、少し黄土色が入るというか、でも福岡はそうじゃないんですよね。もしかしたら福岡も市街地抜けたら土を感じると思うんですけど。

馬場:確かに。ナマズも土っぽいところにいるしなあ。

中村:あはは(笑)

馬場:なんかでもその体全体で感覚として感じる感受性とかが、MOTOKOさんは尋常じゃないくらい鋭くて、それがこういうシーンとかシャッターを切らせてんだよね。

本気で煎れた嬉野茶は、知らない飲み物のよう

MOTOKO:このお茶なんですけど。静岡茶とか宇治茶を飲んでたんですけど、全く味が違います。嬉野もそうなんだけど、すごい独特な味で、これ土なんじゃないかなと思いまして、日本茶が好きになったのは九州のおかげでございます。

日野:どう違うんですか。

馬場:何て言えばいいんだろうなあ。飲むと「あ、これ嬉野のお茶だ」ってわかるもんね。すっぱあまいんですよ。なんか。うまく言えないんだけど(笑)。

MOTOKO:日野さんにもお茶のティスティングしていただきましたよね。嬉野茶のご感想どうでした?

日野:なんだろう。お茶を本気で煎れた時に、知ってる飲み物じゃなくなる感じっていうのは。僕、実は若い時にサントリーさんの伊右衛門の開発に携わっていたので、お茶をかなり飲んでいて。嬉野茶も知っていたんですけど、頭でお茶の味を決めつけてしまっていたので、いい茶葉とか淹れ方とかで本当の実力が現れた時にすごくびっくりしました。お茶ってあまりに身近な存在だけど、こんなに美味く飲めるのかっていうのは改めて思いましたね。

馬場:本当、温度によって違いますもんね。嬉野茶は低めのお湯で入れると出汁みたいな味になるんだよね。

日野:そうですね。アミノ酸って80度以上になると無くなっちゃうんですよね。だから適度に低温で煎れることによって、甘みが出てくるんですけど、その時どのぐらい茶葉にポテンシャルがあるかで甘味が変わるんでしょうね。

馬場:面白いですよね。

MOTOKO:サントリーさんにも佐賀の嬉野バージョンとか作ってもらいたいんだけど、これを機会に。この嬉野茶のまったりとした感じがいいなぁって思うんですよね。

日野:お茶といえば静岡だ、京都だって、みんなが頭に思い浮かべるものを掲げるとさっきの三角形型ですよね。これがもう良いものだっていうのがありますけど、九州のサントリー天然水は阿蘇で採れたものだし、関東で飲んでるやつは南アルプスでとれたものだし。ちょっと前にキリンビールさんが佐賀づくりとか福岡づくりとかっていうので、各都道府県で味変えたりしてましたけど、ひょっとしたらこれからはそういうのも多く出てくるのかもしれないですね。

地域を見つめることで、価値につながる

馬場:MOTOKOさん、まだ「暮らし観光」の単語を使ってないじゃないですか。

日野:そこに帰ろうかなと思ってました(笑)。

MOTOKO:「暮らし観光」もまさに、日野さんの高崎のこと(群馬県高崎市のローカル絶品グルメを紹介する『絶メシリスト』)だと思います。カメラのデジタル化もそうですけど、そうやってみんな均一の方向に行く時に、やっぱりローカライゼーションをちゃんと見つめることで、多様性が1番の価値になっていくんじゃないかなと思ってました。

これなんかもそうです。初めて中村さんに街を紹介していただいた時の話なんですけど、中村さんお願いします。

中村:もう50年以上なる喫茶店なんですけど、ここのママはずっと地元の学校の美大生をバイトに雇っています。常連さんも、新聞記者さんや近所のおばあちゃん、美術好きのコレクターなど様々な方々で、コーヒーを飲んだり、ランチを食べたりしながらお客さんと話すことで、コミュニティが広がる場所です。

中村:私もここで昔アルバイトをしていて、大学で焼き物を作ってたので、グループ展などで作品を展示させてもらっていました。学生が大学以外で一般の方に見ていただく、いい発表の場になっていました。

MOTOKO:あとはマーケット。もともとドヤ街のマーケットで、みなさんと一緒に餃子を食べに行って、本当に美味しかったんです。

日野:ここ何ていう店なんですか。

中村:たなか餃子屋。

日野:シンプルすぎる名前ですね(笑)。

中村:モチっとした感じでしたね。この中央マーケットは、満州から引き揚げてきた人たちがお店を開いて、餃子がいっぱい点在してるんですよね。そして今もなお残ってるという、良い地域です。

佐賀の情報こそ、佐賀の人に

馬場:『EDITORS SAGA』は、見てる人はどういう人が多いんだろう。観光客? それとも地元の人?

中村:半分は佐賀の人ですね。次いで福岡、あと東京とかその他、他県の方もポツポツ見てくださってるという感じです。東京の方は、もともと佐賀にいた方が多く、結構インスタグラムでメッセージくださったりとか、「佐賀に帰りたくなりました」という嬉しい言葉をいただいたりしてますね。大体20代後半から30代ぐらいの女性が6割。

馬場:なるほど。なぜ聞いたかというと、ぼくらがこの作った『さがごこち』という本を、誰に読んでほしいかと思ったことがありまして。というのも、最初に見せたいのは佐賀の人たちに対してかもって思ったことがありました。毎日見てるから分からなくなったけど、自分たちの住んでる場所をもう1回見直すと、「佐賀の人は佐賀のことをそんなに知らないのかもしれない」と思ったり。だから佐賀でこそ『さがごこち』のイベントとかやることから始めるべきなんじゃないかと思ったんですよね。

中村:そうですね。私も地元は何も無いと思っていて、ずっと佐賀を出たいと思っていた身でした。でも家具メーカーにいた時に、イタリアに行かせていただいて、イタリアの人たちってミラノナンバーワンとかローマナンバーワンとか、自分の土地のことをすごく誇りを持っているけど、私は「あなたの住んでるとこってどんなとこ?」と聞かれた時に何も答えられなかったんです。それがなんかすごくもどかしくて、見ようとしてなかった自分に気づいて、佐賀に関われる仕事をしたいなと思ったのが、『EDITORS SAGA』をするきっかけになりました。

自分みたいな若者は結構いるはずで、そういう人たちに佐賀の魅力とか、足元にある良いと思うものを見てほしいなーと思います。

日野:もう一方で、ヘルメットかぶって自転車漕いでた時代の馬場さんはその有難さに気付きようがないわけじゃないですか。

馬場:そうなんだよね。

日野:佐賀を出てない人が、「これが本当の佐賀の良いとこだよ」と言われた時に、中村さんは1回イタリアに行って答えられなかった自分みたいなものを通過してるんですけど、結局そういうのを通過しないときょとんとしてしまうものなんですかね。

というのも、さっきの福岡の人がなぜ自信を持っているのかの話でいうと、これが素晴らしいんだということを誰かがちゃんと伝えたり、もしくはMOTOKOさんのような手法で、自分たちで切り取るという作業に加わってもらうということ以外にその地域にあるものの素晴らしさみたいなものに気付くことはできるんでしょうか。

馬場:ローカルフォトってすごいと思ってたけど、今日の話を聞いて再び思い直しましたね。だって撮ってる人たちも地元の人たちだったりするんですよ。

僕らも潜在的に実は佐賀っていいじゃんと思ってたかもしれないんだけど、自分で自分のことを褒める癖がついてないじゃないですか。日本人全般的かもしれないし、特に佐賀の人なんて先天的な感受性を植え付けられているところがあって、まずそれを解放しなきゃと思うなあ。ローカルフォトを見た時に、それを解放する方法論であるってこともびっくりしたし、佐賀はもちろん、これ日本中やるべきだな。

(後編に続きます)

「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。

また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。

2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。

主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧

「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター