2021/02/06

“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.5 MOTOKO×馬場正尊×中村美由希×日野昌暢「日常にある本当の魅力に向ける新しい視点とは~佐賀編~」Saga Photo Guide Book『さがごこち』(青幻舎)刊行記念 後編

日野昌暢

日野昌暢

“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.5

MOTOKO×馬場正尊×中村美由希×日野昌暢の中編はこちら▼

“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.5 MOTOKO×馬場正尊×中村美由希×日野昌暢の中編

(写真:MOTOKOさん資料より 佐賀の田園風景)

中編では21世紀というボトムアップ時代に見た佐賀の魅力と課題に触れました。後編ではボトムアップ時代の課題であるシビックプライドの醸成をめぐる写真や建築の議論から、最近のローカルで起きているあれこれを踏まえて、どのような日常への新しい視点が持てるのかを考えていきます。

これからのローカルアイデンティティ

MOTOKO: インターネットのおかげで東京を経由しなくても良い服が買えるし、全国どこでも一緒なわけです。そうなった時に、シビックプライドをどう取り戻すかがすごく大切なんです。

20世紀の写真がやってきたことって、建築の写真もそうだったんですけど、切断したり分断してきてしまっているんです。そういう流れの中で、私が変えていかなきゃいけないのは、いかにつながっていくかということじゃないかなと思いました。

いろいろなことが双方向になって、どっちかが支配するのではなくなってきたので、対話型のクリエイティブになっていけば、みんな街に対する誇りが出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。

馬場:この社会状況がさらにはっきりさせたと思うんですけど、人間の欲望のベクトルが明らかに変わってるなと思うんですよね。できるだけ便利に機能的で均質な都市を世界中に広げようっていうのが近代モダニズムでした。そんな資本主義の本能が、20世紀は完全に謳歌したと思います。しかし、今ふと立ち止まってみると、グローバルに拡散したいとか支配したいという人間の欲望みたいなものは変わらない一方で、その反動のように「そこならでは」「ローカルならでは」っていうローカルアイデンティティが、今回一気により戻しに来ていて、コロナはさらに助長したと思うんですよね。

この前、サガテレビ会長の泉さんと話す機会があって、「メディアが変わってやばい、今後どうしよう」と言ってたんです。テレビが1番見られてるのはゴールデンじゃない。佐賀のローカルニュースを流してる5時台から6時台が1番見られてますと。東京の情報とか聞いても何も役に立たんけんということで、ローカルのところでテレビの視聴率はパンと上がるらしいんですね。写真もメディアも建築もなんかこう20世紀的な欲望とは真逆の欲望が働いてる気がしてます。そうなった時に建築のあり方も写真のあり方もそうだし、メディアのあり方もローカルの人がローカルな情報をちゃんとみたいって思うように変わるんだろうと思います。

ローカルメディアをどう継続させるか

日野:中村さんがやってる『EDITORS SAGA』も『さがごこち』もMOTOKOさんの「ローカルフォト」も私の『Qualities』も、その地域が可視化されてないというところに共通の課題意識があって、そこにWebメディアを運営するプレイヤーがいないんです。ローカルメディアはなかなか食っていけない現状があって、でも情報なくなったらみんな自分たちの街のことわかんなくなって、絶対困っちゃう。そんな中で、僕は九州という単位だったらできるかなと思って、『Qualities』というウェブメディアをやってるんですけど、みんなにお金を払ってもらえるような仕組みを作り、そのビジネスモデルを民間主体で成立させないといけないなあっていうのは思っています。

馬場:そうですね。どうしてもメディアってマネタイズしにくいんですよね。そこで不動産流通という全然違うマネタイズの仕組みとドッキングさせることで、R不動産というのは成り立つなと思ってたんだけど、『ほぼ日』(『ほぼ日刊イトイ新聞』ほか)もそうですよね。メディア単体がお金を生んでいるわけではなく、世界観に共感する人の物販によって、上場までいっているという感じじゃないですか。

日野:そうですね。コミュニティも『ほぼ日』とかもそうだと思うんですけど、やっぱり1つの興味関心に紐づくコミュニティの集まる場所になるといいのかなと思っていて、リアルスペースとメディアというのはまちづくりをする時にすごい大事だなと思います。

僕は九州に帰りたいと思ってる人が東京にいっぱいいることや、東京から良い人材に入ってきてほしいと思っている九州の会社がいっぱいいることも知っていて、『Qualities』ではそこを可視化して、マッチングして稼ぐモデルにしてるんです。

メディアが報じるだけじゃなくて、人と人とをいろんな形で繋いでいって、そこで生まれる出会いを作って、さらに上のレイヤーでプロデュースしていくことができると、新しい稼ぐ仕組みができて、メディアも回っていくと思うんですよね。

映えじゃない、暮らしの様子を伝える

MOTOKO:『ほぼ日』の糸井重里さんもなんで神田に引っ越したかっていうと、表参道は大手資本が入りすぎて、いわゆるカルチャーの担い手、個人商店がなくなってしまったからだそうなんです。そういう意味でも日野さんのような個人商店、個人事業主を守る活動をあえてやっていかなきゃいけないと思います。

その時にやはり写真も大切なのではないかなと私は思っていました。最近の写真も従来のトップダウン的な仕組みの名残で「映え写真」がこれまで前にきていましたが、逆に普通の個人商店に対しては映え写真ではなく、ちゃんと着実に良い情報を投げたらいいかなと私は思っています。そうじゃないと結局「どこでも映える写真を撮れるようにしよう」という均一の物語になっちゃうのではないかなと思ったりしています。

寂れた商店ほど大事なものはない

MOTOKO:そんな流れで『さがごこち』が出ていて、さらに今いいなと思うのは、「暮らし観光案内所」というのが日本のあちこちにあるんです。「暮らし観光」自体は「再現不可能な、唯一無比の、愛着あふれる、個人商店の再発見」という定義を置いてるんですが、そうした街の今となっては寂れつつあるような個人商店を20代のイオンが当然だった人たちが、「個人商店ぐらい大切な文化財はないよ」と地元のこういう店に行ってくださいねと案内をする人たちが増えてきたんです。

日野:「暮らし観光案内所」はどういうところにあるんですか?

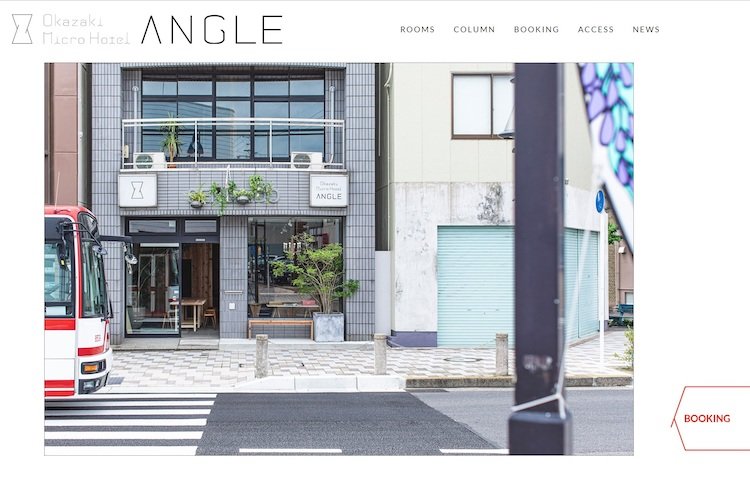

MOTOKO:1つは愛知県岡崎市の「Okazaki Micro Hotel ANGLE」で、これは私がたまたま出会った友達がやり始めたところです。あとは真鶴の「真鶴出版」もまさにこの暮らし観光案内所をやっていて、移住者を増やしてます。干物であったり、地元の角打ちとか、お肉屋さんみたいな、いったん寂れかけた個人商店を観光客に見せることをやっています。

地元の愛着あるものを守っていく

MOTOKO:あとは滋賀県長浜市に「黒壁」という観光商店街があるんですが、そこで長浜に移住した方々が暮らし観光案内所「どんどん」というのを2016年からやっていまして、観光地じゃないところに遊びに来る人が増えたっていうのがあります。

もともとはゲストハウスが始まりだったと思うんですけど、ゲストハウスである以上に町にあるお店や生活の一部を案内しますということに大きく振っているので、暮らし観光案内所という風に呼んでいます。彼らがやっていることも、とにかく地元の愛着あるものをちゃんと守って行こうよということです。

MOTOKO:この写真の方も『EDITORS SAGA』で唐津の地元の人が愛着を持っている場所を守りたいと言ってる人ですよね。

中村:そうですね。佐賀県に唯一残ってる「恵比寿湯」という銭湯を守りたいと。そのために近くにゲストハウスを作り、そのお客さんをこの銭湯に送り込むということをやったんです。

日野:銭湯はもうこれしか県内に残ってないんですか?

中村:そう、1個しか残ってないです。

MOTOKO:彼女は銭湯ありきでゲストハウスを始めてますけど、昭和遺産を何とか残したいという20代はいま本当に多いです。他にも東京の高円寺にある「小杉湯」も、もともとあった良い雰囲気の建物をゲストハウスっぽくして、ライブをやってみたり、フィンランドサウナをやってみたり。そしたら移住者も増えたそうです。こういうことをやってる人はさっきの佐賀の女の子と変わらなくて、銭湯を守るために立ち上がったのであり、ゲストハウスがあっての銭湯じゃなくて銭湯ありきで動くんです。

中村:25歳の女の子がやってるんですよ?

馬場:すごいね。本当に未来だミライ。

MOTOKO:こういうところを観光地という風に紹介してくれたのは、佐賀の人とか、岡崎の人とかが「じゃあ街歩きしましょう」と連れて行ってくれる先がお肉屋さんとか、銭湯とか、そういうところが去年の11月に立て続けに起きたので、「あ、暮らし観光だな」と思ったんですよね。

アフタートーク

日野:視聴者の中に嬉野温泉の北川健太さんいらっしゃいますよね。北川さんは嬉野温泉の大きなお宿の代表やられていますけど、ティーツーリズムということに取り組まれているんですよね。最後ぜひ一緒に入っていただいてお話できればなと思います。

(写真左上:MOTOKOさん、写真中央:馬場正尊さん、写真左下:中村美由希さん、写真右下:北川健太さん、写真右上:日野昌暢、以下敬称略)

日野:そしたら北川さんの紹介をMOTOKOさんからしていただいておしゃべりできればなと思います。

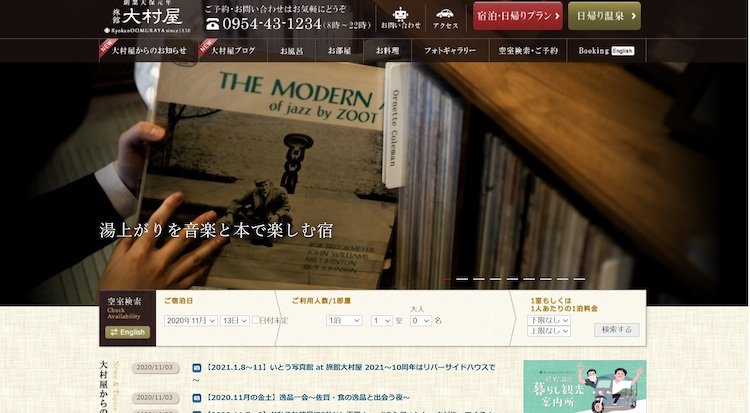

MOTOKO:はい。北川さんは『さがごこち』で出会った、旅館大村屋のご主人さんでございます。

日野:大村屋さんというと嬉野温泉の中でも最も歴史の深いぐらいの旅館さんですよね。北川さん、今何代目でしたっけ。

北川:私で15代目です。

日野:すごいなぁ。徳川幕府じゃないんだから(笑)。みんなそのころからやられていたということですかね。

北川:そうですね~。

日野:あと追沼翼さんがいらっしゃってくださいましたので、馬場さんご紹介お願いします。

馬場:はい。追沼くんは山形にある、僕が教えている東北芸術工科大の僕の研究室に来ました。それで、大学院まで行ったんだけど、大学院の時にもう起業して、自らDay&CoffeeとかDay&Booksとか株式会社オブザボックスって複数の企業を立ち上げていたり、街中の空き物件を地元のおばあちゃんと一緒にクラウドファンディングで100万円以上を集めて、リノベーションしたり。僕にはない感覚で街にアクセスしていろんなことを仕掛けています。山形の次の街の風景を創っていくんじゃないかなと思っています。

日野:これはあと12分で足りないですね。この2人が登場しては(笑)。

馬場:そうなんだよね(笑)。

日本全国の歓楽街の活路を佐賀・嬉野から

日野:北川さんから、議論投げ込みたいところはありますでしょうか?

北川:はい。嬉野温泉は昭和、平成のベーシックな観光の街として、栄枯盛衰を過ごしてきた中で、旅館の中の売店は大きくなり、スナックができ、次第に旅館の中だけで滞在するビジネスモデルになり、かつては100件あった旅館が今となっては30件に減りました。

当時はしょうがなかったんだと思いますけども、私がこの街に戻ってきた時には本当に街が今より死んでいたんですよね。そんな中で、お客様に「この街ごと好きになってほしいな」と思っていました。だからこそ今いるプレイヤーとともに街を再編集して、面白くすることを近年やってきました。

ちょうど『さがごこち』が3月に出て、「暮らし観光」という概念とMOTOKOさんからいろんな事例を聞いた中で、自分がやってきたことも近いなと。これからは「暮らし観光」という視点で、佐賀とか嬉野を見ていきたいなと思っています。それがいわゆる昭和、平成のベーシックな旅館、こういう嬉野みたいな温泉街だった場所が、暮らし観光という視点を持つとどうなっていくのかという実験でもあると考えていて、それができれば全国の昭和平成とで大きくなりすぎてしまった温泉地の活路になると思っています。

お茶でつながる嬉野

日野:もともと日本の旅館が大きくなってきたプロセスが1泊2食付きのパッケージでもてなすことや、団体客を受け入れるというフォーマットに沿って旅館が作られてきたんですね。だけど、旅館やホテルが全部を中に吸い込んじゃうと街の方に人が流れていかないから街の方がどんどん衰退するみたいな問題が出てきていて。街に人を解放する「泊食分離」という、旅館のかつてのビジネスモデル枯らしたら難しいことだけど、嬉野温泉ではその試みをされているということで、僕もとても興味深く拝見しています。

そこで北川さんはお茶に注目されました。その背景に嬉野がお茶の名産なのに、ホテルとお茶の生産者さんがつながっていなかったという話を以前聞いて、そんなことがあるのかと思っちゃうんですけども、その試みも含めて話を少しだけして頂いてもいいですか?

北川:はい。嬉野は温泉が1,300年前から始まりまして、お茶が500年、焼き物が400年続いています。これだけ長い時間、こうして耐えられた産業が同じ街にあるという中で、「もっとこの三つの産業だけに集中していいんじゃないか」という議論に和多屋別荘の小原嘉元さんとなりまして、その中でちょうどOpen Aのスタッフとして移住してきた鈴木暁子さんが外の視点から地元の色んなプレイヤーを繋げてくれました。

その中に僕ら旅館とお茶農家さんという関係性が出来て、旅館は外の人に向けて商売をしていて、お茶もJAとか市場とか都市部に向けて商売していて、全く関係性がなかったんですよね。その中でその3つの産業を旅館という場所で表現したらどうなるだろうというところが「嬉野茶時」の始まりです。

日野:うんうん。

北川:最初は食事会から始まりまして、嬉野茶寮という喫茶のイベントにつながりました。土作り、お茶作り、お茶を淹れてお客様の口に運ぶまで一貫してお茶農家がやるというコンセプトでやってまして、これはもうどんなソムリエでもできないですよね。また今まさにティーバトラー(滞在中のお茶の世話をすべてする)という事業も始まりまして、1泊1人15万円で仲居さんと同じように専属の茶師が1泊2日付くと。

日野:すごい。

北川:そうした形でここに住んでいるお茶農家さんと観光客をコミュニケートさせることが大事だと思っています。

馬場:北川さんの話は総括にも近いですけど、ずっと地元にいた人が茶畑には入ったことない。でもそういうもんですよね。改めて数百年続いた産業を、自分たちを見つめ直すところから始めている。こうして言語化されて初めて再認識させられました。「どうやって嬉野を盛り上げようか」と考えていた時期があったけど、結局、北川さんたちが立ち戻ったのは自分たちを見つめ直すことで、自分たちとは何かを見つめて「これ圧倒的にすげーじゃん」ということに気がついた。そして地元にあるリソースだけで1泊15万円のバリューを出すところにたどり着いているんですよね。そこが本当大きいヒントだなと思うなぁ。MOTOKOさんのローカルフォトだって、自分たちが自分たちを見つめ直すための仕組みだったわけじゃないですか。

日常はかっこいいもので溢れてる

日野:あと追沼さんも登壇していただいています。山形に今いるとのことですが、ご年齢は?

追沼:今、25歳です。

日野:僕や馬場さんとかMOTOKOさんがもう4、50代みたいな感じだから、感覚そのものが違うんだろうなあと思ったんですけど、若い人の感覚で何か感じたことはありましたか?

追沼:僕たちが活動を始めたのが20歳の頃だったんですけど、街に入った時に、どうしても商店街の人や、大人の方は「昔は良かったんだけどね」ということが多かったんです。僕たちからしたら今も街を見た時にカッコ良いもので溢れていたりとか、知らないことを上の世代から教えてもらえることが感動的だったりして。そういった場所をどう街に開いていきたいかなというところから自分たちの活動が始まりました。

20歳の時にクラウドファンディングで、書店の再生をしたところからまちづくりを始めたり、コーヒースタンドだったり、ブックカフェを経営しつつ、まちづくりをしています。だけど、コロナを受けて街の楽しみ方がわからない人たちが多いなというのを感じていました。

日野:うんうん。

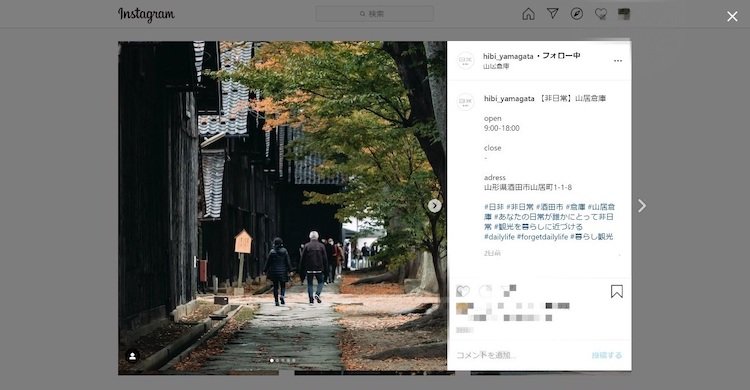

追沼:テイクアウト情報の発信だったり、飲食店さんの情報発信をしていたところから、日常からちょっと観光を切り取る『日非』っていう、インスタグラムで情報発信を始めています。

最近お店をしている中で、観光客が行かないような「山形の人がリアルに楽しんでいるところを旅したい」という声が多くあって、そういったものを伝えていくのが本当にどこの地域でも大事なことになってくるのかなとお話聞いていて思いました。

日野:なるほど。これは1番最初に【日常】か【非日常】かというのが書いてあるんですね。

追沼:そうですね。インスタグラムの特性上のスクエアのフォーマットが非日常っぽいなと思っていて、昨年度から10対8っていう縦長の形式ができるようになったんですけど、いわゆるなんかガラケーとかスマホの縦画面みたいなものを日常で表現したいと思って、今そういった実験をしている最中です。

メディアを呼吸するようにつくる

馬場:「また新しいメディアができてる」って思ったんですよね。彼の会社の名前はDay&CoffeeとかDay&Booksっていう会社なんですよ。なんかあらかじめ日常と寄り添うことが当然で、メディアを作るスピードがとてつもなく早いんですよ。気がついたらできてる。コロナが始まった時にあっという間にケータリングサービスのポータルサイトを作って、街の人たちのお店にあっというまにネットワーク作っちゃったんですよね。たぶん1、2週間だったと思うんですが。

日野:これはコロナの時に始めたということですか?

馬場:そう。コロナが始まって緊急事態宣言でしたけど、1~2週間でそれができてたんですよ。僕が「あ!」と思ったのは、日野さんも僕も旧メディア型だから大きなメディアを作って事業化しなきゃという話をしたけれども、追沼世代になると、メディアはマネタイズしなきゃとか全然思ってなくて、メディアを作ることを気楽にさっさとやっていくんですよね。その感じが広告代理店出身の僕らには難しくって、追沼は呼吸するようにやるんですよね。

日野:なんか今日のクライマックスが最後にちゃんときましたね(笑)。メディアというものがある意味で言葉を選ばずいうと「たいしたものじゃない」というか、僕らはメディアというと神々しいというか、なんか高貴な存在でないといけないみたいに思っちゃうんですけどね。

馬場:全く気負ってないからなぁ。

日野:本当ですよね。この話を聞いて追沼さんはどう思うんですかね。

追沼:でも結構自分たちもの雑誌とかテレビを見て育ってきているので、憧れはありつつも、自分たちで表現する場がどこにあるかと言われたら小さいところなので、それを最大限どう活用していくかを意識してるかなというのはありますね。

日野:これを始めて身の回りで起こったことの実感ってあるんですか?

追沼:山形県の中でダムとか蛭沢湖(びるさわ湖)という名前のただの湖とか地元の人たちが全く目に止めて無いような場所に写真撮りに行ったりしていて。通学路で使っている道だったりを積極的に撮っていることで「なんかかっこ良いものなんじゃないか」とだんだん感じ始めてくれて、どう展開して行くと面白いかなというのを今考えてます。

東京から佐賀に"つながる"

日野:「佐賀出身でいま東京にいるんですが、佐賀を盛り上げる活動に東京にいながら関わりたいと思っています。どんなことができるでしょうか」という質問がきていますがどうですか?

馬場:今年はコロナでできなかったんだけど、毎年「佐賀デザイン会議」というのをやっていて。佐賀出身の面白い奴らで集まり、みんなで飲んで、佐賀県に何か仕掛けようぜ」と悪巧みを考える会議があるんですよ。そこに、ほんといろんな面白い人たちが来るんですよね。そこに来てほしーな。どうやって情報を出すかというと、一回俺にメールくれって感じだな(笑)。

日野:馬場さんにメールをするとか、関わることってそういう行動からですよね。いろいろできる所へ気負いせず入ってみて、ここから何かに多分つながるというか。

馬場:はい。そんな感じでなんかする人たちが増えていってます。

日野:はい。じゃあ今日飛び入りで入っていただいた北川さんや追沼さんもありがとうございました。最後にそれでは今日の登壇者から一言いただけますか?

中村:ぜひこの機会に『さがごこち』と名付けられたこの一冊を片手に、佐賀県に来て下さい。Amazonとかでも買えます!

MOTOKO:ぜひお願いします。とても楽しかったです。ありがとうございました。

馬場:僕も何かぼんやり思っていたことが、みんなで話すことによって少しずつ焦点が合ってくる感覚があったのがすごい痛快でしたね。

日野:はい。僕も別の地域活性の形でやってるんですけど、どれも仕事としては手間がかかりすぎることがあります。実は葛藤をもちながら取り組んでいるとこもあるんですが、みなさんと話してやっぱり地域の方々と向き合いながら、共に創っていくことが絶対必要だよなと少し確信が持てたのが自分としても非常に嬉しかったなと思います。

あとがき

私は以前より島根県隠岐島や富山県氷見市、東京都利島村など自分の地元鎌倉から離れた土地で、発信活動などに関わってきました。ローカルとは「自分の街とは違った遠い存在」であり、それに向き合うには「どこか遠い場所に行き、そこで何かすることが必要だ」とずっと思っていました。

しかし、『さがごこち』が日常の風景や人々を情景として写真に収めたように、ちょっとした当たり前の日常に目を向けるだけでもローカルと向き合うことができる。ローカルとはそれほどに近い存在であるということに気が付きました。ありふれたものにどんな価値があるのか。今こそ一度立ち止まり、身の回りと向き合うことが必要だなと感じました。

(法政大学藤代裕之研究室 後藤幸樹)

「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。

また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。

2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。

主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧

「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター