2021/05/21

“ローカルおじさん”の地域活性のホント十番勝負vol.8 徳谷柿次郎×嶋浩一郎×日野昌暢「PRパーソン必見! 地域活性へのパブリック・リレーションズの活かし方」中編

日野昌暢

日野昌暢

“ローカルおじさん”の地域活性のホント十番勝負 vol.8

徳谷柿次郎×嶋浩一郎×日野昌暢の前編はこちら▼

“ローカルおじさん”の地域活性のホント十番勝負vol.8 徳谷柿次郎×嶋浩一郎×日野昌暢「PRパーソン必見! 地域活性へのパブリック・リレーションズの活かし方」前編

(写真中央:『ジモコロ』編集長 徳谷柿次郎さん、写真右:博報堂ケトル 嶋浩一郎、写真左:博報堂ケトル 日野昌暢 以下敬称略)

前編では、誤解されているPRの本当の意味と、PRの際に必要な見立てを立てて地域を編集するという視点が分かりました。中編では、地域がただ消費されて終わらないようにするためにはどうしたらいいのかについてお話していきます。

長い目で見たPRを考える

徳谷:嶋さん的に、デザイン・編集・P Rは、どういう順序で地域にとって効きやすい、もしくは必要だというのはありますか?

嶋:今までしてきた自治体の魅力を伝えるって話はコミュニケーションの話だと思うんですけどね、すごく短期的なコミュニケーションに終わっちゃうケースが多いんですね。

自治体が使う広報予算とか観光のための予算は、長年1つの事業者と関係を持つと不正が起こりやすので、フェアなビジネスをやるために入札制が多いのはもちろん分かります。でも、「この村全然知られていないんですけど、有名になってみんなが来てくれるとこにしたいんです」みたいなのは、「そんなの1年でできるわけないじゃん!」と思うんですね。

「それは5年掛けてやらしてもらわないと無理です!」みたいなことがあるのと、さっきのパブリシティにだけ頼るのも、すごく短期的なことになっていて。ニュースになって「やったー!」みたいな。で、その地方のお店に行くと、「○○という番組で紹介されました」みたいなのが貼ってあって。でもそういうことよりは、より長期に渡るコミュニケーションができる仕掛けが必要なのかなと思います。

日野:デザイン・編集・P Rの順番の話でいうと、僕はプロデューサーなのでプロデュースが一番大事だと思ってるんですよ。

徳谷:ああ! なるほど。

日野:地域が情報発信する手前の環境を整えたり、街がバラバラになっちゃっているのをチームにするとか、何があるのかをまず取材すると、本来持っている力が形になって、その形が見えると街の人たちがどう動けばいいかが見えてくるんですね。それがプロデュースだと思っていて、その時にPRのテクノロジーが使えるようになってくるというか。

その時に出てきた新しい価値が社会に対してどういう意味があるのかとか、他のエリアでもこの課題が解決できるなとか、メディアはこういう動きに対して興味を持つなとか、PRのテクノロジーを使いながらプロデュースと編集で価値を組み立てていくと上手くいくなと思っています。

それを広告にしたりお店を作ったりする時にクリエイティブがあって、それをちゃんとデザインしたり、映像にするという順序が大事だなと思います。

地元の自力がないと消費されて終わる

日野:事業になっていないと続かないので、稼ぐ方法とか人を呼び寄せる方法がプロデュースされてできあがっていれば、地域編集もうまくいって新しいものが生まれる。そういう土台に乗ったことを広告するなりPRかけるなりで、広げていければいいのかもしれないけど。

その手前が抜け落ちたままでいきなり広告のクリエイターとかを呼んで、面白い映像にしたところで、結局地元の自力がないからその映像が消費されたら終わっちゃうというのが地方創生のバズ動画ブームで起こっちゃったことなんですよね。

ただ、動画がダメだということではなくて、その動画をどうやって使うべきかをちゃんと考えて、投資している金額に見合う未来の変化というものがあるんだったらいいと思うんですけどね。もう今はどの街もいわゆるバズ動画みたいなもの作ってないじゃないですか。

徳谷:急に無くなりましたね。

日野:そこは広告業界がかんでるので、反省しなきゃいけないと思っているんですけど。ただ、面白い映像を作る能力自体を否定しているというよりかは、使い方を事前に整えなきゃいけないと思っています。

中小規模の都市の面白さ

嶋:そうそう、せっかく柿次郎さんに来ていただいたので。

徳谷:あ、急にようやく気遣ってもらえます?

日野・徳谷:ハッハッハ。

嶋:後半はもう、柿次郎アワーですよ。柿次郎さんが行かれた地方で、ローカルでここは面白いみたいなところはどこですか?

徳谷:Go Toトラベルを使いまくってるのは、京都・福岡・札幌なんですね。200万人台の都市の面白さと、なぜそこに人が集まらなきゃいけなくなったのかと、文化的にカオスな多様性が生まれる場所に人が惹かれるのはしょうがないなあというところにすごく興味があります。

嶋:福岡・京都・札幌って聞いてなるほどと思ったのは、そこに住んでる人は多分、見えない線で結ばれているその街の文化を暗黙知として自覚的に意識してると思いますよ。だから醸し出される気がする。

徳谷:あーなるほど。

嶋:さっき、長期的なコミュニケーションじゃなきゃいけないと言ったじゃないですか。一方的な情報発信は伝達でしかないからすぐ終わっちゃうんですよ。でもカルチャーは、発信してる人だけじゃ作れないんですよ。みんながやんなきゃいけないから。

だから抽象的な話ですごい難しいこと言うんだけど、カルチャーを持った方がいいんですよ。さっきの3都市は 多分カルチャーがあることが分っていて、でもそれをあからさまに出さないことも得だということも含めて分かってらっしゃる人が多い気がしますね。それを読み解けみたいな感じかな。

カルチャーは許容しないと作れない

日野:カルチャーって何なんですかね。

徳谷:……土壌?

嶋:カルチャーはね、「教典」に対する対義語に近い。

日野:へえー、面白い。

嶋:教典は、「こうしてください!」みたいなことなんですよ。でもブレとか、ずれてくことを許さないとカルチャーじゃないんですね。

日野:うんうん。

嶋:寿司職人が寿司文化を世界に広めようとアメリカ人に教えたとして、それでアボカドとサーモンを握って「カリフォルニアロールです。コレ寿司でしょ?」と言った時に、教典を信じる原理主義者は「それは寿司じゃないです」と言うんですね。でも「それ面白いね」って言えるのがカルチャーなわけ。

日野・徳谷:なるほど。

嶋:だからカルチャーを作るのって難しいの。許容できないといけないから。でもそれは長続きするんですよ。なぜなら寄ってたかっていろんな人が、「俺だったらこうなのにな」というふうにやってくれるから。カルチャーを発信できる都市は、「俺だったらこうやる」ってみんなが来だしたと思うから。

日野:福岡もね、よかよか気質みたいな、「面白いことやったもん勝ちだよね」という雰囲気がちょっとあって。ストリートカルチャーの人は街の空気を読むのが巧みで、アパレルとか飲食とかのジャンルの中で、面白いこと大喜利みたいなことが街で自然に行われている感じがあるんですよね。

福岡は「飯がどんだけうまくできるか大喜利」とか自然とやってるんですよ。「俺が飲食店やるんだったらどこよりも美味しくするぞ」みたいな意識が、多分他のところより高いんでしょうね。屋台文化もあるので、作ってる人が見えたり、隣の人と話せるような店の造りになってたりしていて。

そういうコミュニケーションとかうまいものを作る意識を、アパレルとか飲食のお店の中で自然と編集して、プロデュースして企画している大喜利合戦の気質があるから、飯がどんどんうまくなってるところがあるなと思いますね。

大きすぎる東京とちょうどいい京都

徳谷:最近京都によく行ってるんですけど、東京のクリエイターたちが、「東京で何かを発表するよりも京都で発表する方がカッコいいじゃないか」と言っているのを聞いて、そういう流れが来てるのかなと思っているんですけど、嶋さんから見た今の東京の空気感というのがあればお聞きしたいです。

日野:なるほど、それは大事な話ですね。

嶋:ちょっと閉塞してますよね。B&Bを作る時に教えを乞うた、当時京都の一乗寺で恵文社という本屋の店長をやっていた堀部篤史さんという人がいて。彼曰く何が京都の街を動かしているかというと、「小商い」が全てだって言うんですね。ヒューマンスケールというか。

東京は規模がでかくなりすぎちゃって、自分が見渡せる範囲の感覚の中で、自分がやってることに対するリアクションが感じづらくなってるところがあって。京都はちょうどよく、発信とリアクションが身体感覚で感じられるぐらいのサイズ感だろうというのを堀部さんと話してました。

首都で起こる「情報の過疎化」

日野:東京の人口は1,400万人で、首都圏の人口だと3,800万人ぐらいいるんですね。それをテレビメディアだったらキー局が全部カバーして、約4000万人に一律の情報を出してるんですよね。でも福岡は県の人口が500万人ぐらいで、その規模の中で情報が流れています。福岡まだ大きい方で、100万人もいないような県とかもありますね。

そういうところだと、もっと細かな情報が流れていくんですね。テレビ局という同じフォーマットがある中で、その人たちには細かな情報が流れているとすると、実は東京が一番、自分に関係する情報が足りてないんじゃないかという話を、十番勝負第4戦で法政大学の藤代さんと話していました。

嶋:めちゃくちゃよく分かる。LINEで、全国の県紙とかブロック紙とか大量にフォローして、時間がある限り「今日鹿児島の新聞は何を発信しているのか?」とか、「宮崎の新聞は何を発信しているのか?」とか、1日1回は全部見るようにしてて。メディアのバイアスから逃れないといけないと思っているのはある。

日野:藤代さんは東京の情報過疎と呼んでいたんですけど、一方でウェブメディアに翻るとメディアは東京にばっかりあって。ローカルにウェブメディアは、一時地方創生ブームの中でいっぱい立ち上がったりもしたけど、「5年間頑張ったけどちょっとやっていけないので、そろそろやめようと思います」みたいなポストが最近すごく増えたじゃないですか。

ローカルメディアに「ローカル」はいるのか

嶋:ちょっと、2人を前にいろいろ問題提起していい?

徳谷:えっ、聞きたいです。

嶋:ネットはローカルとかセンターとかなくなる前提だから、ネットになったのに「ローカル」メディアとか言ってるのがイマイチ意味分かんない。

日野:なるほど。これは取材網の問題で、東京でやってるビジネスメディアの『News Picks』とか『Business Insider』は、もちろん地方のことを全然取材してないわけではないですけども、量としてはどうしても減っちゃうなと思っていて。出張に行かなきゃいけないから、1本記事を作るあたりのコストが高くなっちゃうので、手が届かないというところがあると思うんですよね。

それをそのままにしてると、地域を取材する人がいなくなっちゃうので、ライターさんを確保しなきゃいけないわけなんですけど、地域にはディープな取材記事を書けるライターさんがなかなかいなくて。その理由は簡単で、メディアがなくてその職業で食っていけないからなんですね。でもそうするとその地域の情報を掘り出す人が育たなくなっちゃうから、僕はローカルメディアがあったほうがいいと思ってやっています。

徳谷:なるほど。

嶋:いろんなローカルに情報発信できる人がいるべきで、 だから1つの地域だけに限らなくてもいいんじゃないの?

日野:そう、柿次郎さんは日本全国をテリトリーにして日本全国のローカルをやっていると。僕は九州というところでやろうとしていて、これは全国に広げるほどの予算はないというのが1つ。あとは、九州を1つの広域経済圏と捉えた時に、新幹線乗ったら30分とか1時間とかで行き来できる中に面白い人たちが存在していて、「この人とこの人が組んだら面白いことができるな」みたいなことがあるのに、メディアは県域で分断されてるんですよ。

だから隣の県で起こってる面白いことは、ウェブメディアがないから情報として入ってこないんですね。

この『Qualities』を見れば九州の面白い人たちがみんな載ってるという状態が作れると、面白い人たちの組み合わせの可能性が上がるかなと思っています。

そして、それをビジネスとしてちゃんとメディアを成立させることができれば、ライターさんを育てていくこともできるし、地域の情報を伝える土壌もできると思います。

あともう1つは、地元のメディアの地域情報ではなくて、東京から見て「この地域の事例面白いよね」と思えるものを、ローカルな情報としてじゃなくて、フラットな読み口の情報として出していきたいというのもありますね。

徳谷:嶋さんの質問に答えるなら、正直な動機で言うと当時の東京の「足を動かさないウェブメディアの作り方」に違和感があって全国あちこち行った結果、ローカルメディアを作っている状態ではあります。

嶋:モチベーションがいいですよね。こたつジャーナリストに腹を立てて……。

徳谷:そうですね、完全に最初それが一番強くて。全国に行けば行くほど、全く知らなかった農業や林業、漁業の面白さに触れて、気付いたらそこにがっぷり四つで向き合ってます。

全国にあるカルチャーを発信する

嶋:具体的な所で言うと、「こんな人とこの地域で会ったのが面白かった」というのがあるんですか?

徳谷:たくさんあります。僕は大阪で生まれ育っているんですけど、そこから十数年以上経って東京に出てきて、在来種の野菜を育てている山形の「ハーブ研究所SPUR」をやってる山澤さんという方に会いました。

(出典:ジモコロの記事 2017年6月14日より)

徳谷:その人が「在来種を預かってシードバンク的野菜を育ててます」とか「俺の野菜を1日350g食ってヨガのトレーニングをしたら、乳首の角度が真上に上がってすぐ健康になるぞ」みたいに言っている、全くよく分からんロジックで喋られたものを一生懸命咀嚼して記事にした時に、すごく世の中の人が反応したりして。在来種のテーマは既に本にはなっているはずですし、元々日本人の知恵だと思うので、そういった目の前の自然に向き合って「俺はこれ好きで作ってるからお前らあとは好き勝手にしろよ」「もしお前らがこれを気に入らないんだったらもうこれ全部捨てる」みたいな、そういう覚悟のもとに、何十年もその場を作って人を動かしてるって、カルチャーだと思うんです。

(出典:ジモコロの記事 2017年6月14日より)

嶋:この人、すっごく面白いねぇ。

中華料理屋とTシャツ屋がつながる

徳谷:あと、先輩に秋田の『盛(サカリ)』という中華料理屋さんに連れて行ってもらって。そこのレバニラ炒めがダイヤモンドみたいに輝いてるわけですよ。つやっつやで、ニラの光り方がすごかったんです。

(出典:徳谷さん Twitterより)

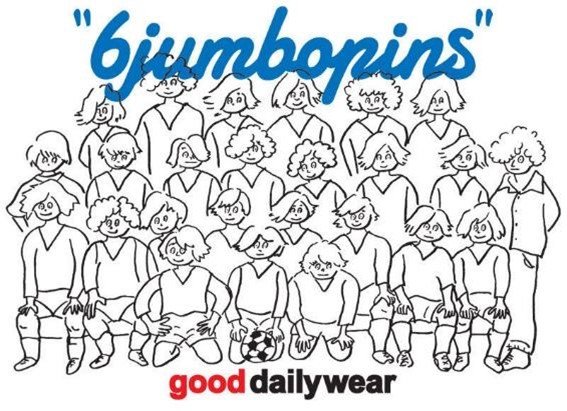

徳谷:その中華料理屋さんを好きになったTシャツ屋の店長が「レバニラ炒め」の略語で「LVNR」Tシャツを作ったんですよね。って、嶋さん今日着てるんですか!? まさか2人とも? うそでしょ!?

徳谷:おじさんが急に服脱いで……。博報堂ケトル超仲いいですね(笑)。

嶋:『6JUMBOPINS』というTシャツ屋さんで、シルクスクリーンからちゃんと作る店ですね。

(出典:6JUMBOPINS ウェブサイトより)

嶋:僕は秋田に行った時に、まず昼飯を食べるところを探そうと思って『盛』にたどり着いたわけです。『盛』は元商社のお父さんがやってて、めちゃくちゃ混んでるんですよね。

徳谷:地元の人気店ですよね。

嶋:そこでレバニラを食べて、すごくうまかったんですよ。その後街をプラプラ歩いてて『亀の町ストア』というカフェに行ったんです。そしたらそこで偶然、『relax』という雑誌を作っていた岡本さんという人に会って。その方に「『6JUMBOPINS』に行けたら行ってみな」と言われて、Tシャツ屋さんを教えてもらいました。

日野:レバニラおいしかったからっていう前提で行ったんですか?

嶋:いや、全く関係なく『6JUMBOPINS』に行ったんですよ。そしたらこのLVNRのTシャツが置いてあって、デザイン的にいいなと思ったから「これ欲しいです」と言ったんですよね。それで店主の京野誠さんに「LVNRって何なんですか?」って聞いたら、「あ、これレバニラですよ」って言ったんですよ。

嶋:「あ、知ってます。秋田といえばレバニラですよね。昨日食べました」って答えたら、なんと京野さんは『盛』という中華料理屋のレバニラが大好きでこのTシャツを作ったっていうことが分かって。それ以来僕は『6JUMBOPINS』を応援しようと思っていて、自分でradioとか、bookとかいろんなTシャツを作ってもらっています。

徳谷:その秋田のTシャツ屋さんにお願いして作ってもらってるんですか?

嶋:全部そうですよ。『6JUMBOPINS』に出会って以来、Tシャツをたくさん作ってもらっています。こういうTシャツを作って、例えばbookというTシャツを作ったら全国の本屋さんに配っています。「『6JUMBOPINS』ってとこで作ったんだよ」って。

徳谷:それは、秋田のTシャツ屋さんのPRをやってるということなんですか?

嶋:いやいや、可愛いから。

徳谷:「可愛いから」! そっち(笑)?

「ギリギリおじさん」が文化を守っている

徳谷:全国でいろんな面白いものに出会うという話と、『6JUMBOPINS』のレバニラTシャツを作ったっていうとこに嶋さんの心動くものがあるんですか?

嶋:意外に『盛』も『6JUMBOPINS』も、インディペンデントなものの作り手なんですよ。『盛』のお父さんは1人で料理を作ってるのに、おせち料理とか毎年年末に募集しちゃうらしいんです。そうすると、すごく人が行列になっちゃうんですよ。しかも昼間の営業時間にそれを渡すので、もう大混乱で。オペレーションはちょっとあれなんですけど、とにかく作ることに関しては気合いが入ってるんですよ。それと同じように、『6JUMBOPINS』の京野さんも1人でシルクスクリーンでTシャツを作っているっていう、その姿が重なってるんですよね。

徳谷:なるほど、そっか。僕、取材していく中で、カルチャーは年代に関わらず、自分の好きなものを安くかっこよく提供する、ビジネス的にはギリギリの「ギリギリおじさん」たちが守ってくれてるんじゃないかなと思っていて。そのTシャツは、「ギリギリおじさん」の2人の姿勢が共鳴してて、嶋さんも「ギリギリおじさん」としてやっているのかなと思いました。

僕もこのTシャツは現地で買いましたよ。そういう地方での偶然性の出会いの面白さって、プロデューサーであろうがデザイナー、編集者であろうが、ローカルに通う理由になりますよね。

嶋:これを機に本屋さんとTシャツ屋さんが繋がっていったりしていくわけですよ。これはすごいですよね。

同時に複数のことをやる

徳谷:嶋さんって、富山のこととか秋田とか、地方のいろんな面白いムーブメントを捉えられてるじゃないですか。今は何やってるんですか?

日野:ハハハ、それ聞きましょう。僕も聞けてないので。若干疲れている顔を見せる時もありますよ。

嶋:広告会社をどう運営していくかのマネジメントもやっていますし、いろんな企業の広告も作ってますし、本屋もやってますし、いろんなメディアも作ってますし、本書いたりとか……。いろんなことしてます。

徳谷:多岐にわたりすぎてる。

嶋:多岐にわたってないとダメなんですよね、自分の性格上。電車が1本走っている生活とか多分耐えきれなくて、電車が15本ぐらいだーっと走っているのを見ると異常に興奮するんですけど。全部違う仕事が同時進行してると、イベントの仕事のアイディアがCMを作る仕事に役立つとか、本屋でやってる仕事が原稿書く仕事に役立つとか。異なるジャンルの領域の仕事がそれぞれお互い影響し合うみたいに、同時多発進行の脳内じゃないと落ち着かない。

徳谷:15本を走らせたうちの1本が『盛』だったりTシャツだったりするんですか?

嶋:それは80本目くらいだけど(笑)。でも気になるわけですよ。

徳谷:嶋さんの、「俺は1つここしかないよ」ってなかなか見せてくれないですね。それは日野さんも働いてて分からないところがあるんですか?

日野:分からないですね。いつもたくさんのことをやっていて、あればあるほど興奮しているっていう。興奮してる時の嶋さんと打ち合わせするともう大変なんですよ! 興奮して止まらないですね。

(後編に続きます)

「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。

また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。

2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。

主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧

「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター