2023/06/15

第18話 久々のカンヌで、モチベーションについて考えた。

木村健太郎

木村健太郎

2023年6月19日から23日まで、70周年を迎えたカンヌ・フェスティバル・オブ・クリエイティビティが開催されています。

昨年6月に3年ぶりにリアル開催になり、欧米中心に、感覚的にはコロナ前の2019年と変わらないくらい多くの参加者が来ていました。

初日に会場に行ったら、ゼレンスキー大統領のセミナーに長蛇の列ができていたし、最終日の授賞式の後のクロージングガラというパーティには会場がいっぱいで入場禁止になっていたほどでした。

実はコロナ禍の間の2020年にもオンラインでセミナーだけ行われましたし、2021年には2年分の審査と授賞式がオンラインで行われました。

中にはそれなりに面白いコンテンツもあったのですが、でも正直言って、毎晩夜中までこのために起きている理由や、これに高いお金を払う価値は感じられませんでした。

でも昨年、久々のカンヌは素晴らしかった。

やっぱり、カンヌは現地開催でなくちゃ。

と痛切に思いました。

でもなんでなんだろう?

昨年感じたその理由を4つのキーワードで改めて言語化してみたいと思います。

ひとつ目のキーワードは「モチベーション」。

カンヌは、モチベーションを植え付けてくれる場所なのです。

これが、今回改めて一番強く感じたことです。

カンヌライオンズが開催されなかった3年間に、広告業界を取り巻く環境は激変しました。

カンヌも大きく姿をかえているかもしれないな。

ビジネス寄りになっているかもしれないし、メインプレーヤーが変わってるかもしれない。

そんなことを思いながら、授賞式に出ました。

感激しました。

授賞式は素晴らしかった。

そして、驚くほど、何も変わっていませんでした。

"僕らは今、課題だらけの時代に生きているけど、大丈夫、クリエイティビティの力で、企業や社会の様々な問題を解決していくことができる。"

各部門のグランプリやゴールドも、審査委員長や特別賞受賞者のスピーチも、そういう決意と祝福に満ち溢れていました。

そして、"俺もこういうのを作りたい"というマグマのような内発的な欲望が湧いてくるのです。

でも、自分が行きたい「そこ」と、今自分がいる「ここ」との距離の長さに絶望する。

それは、2004年に最初にカンヌに来たときに感じたファーストカンヌの衝撃と何も変わりませんでした。

ケトルに向いている人はどんな人ですか?ということを質問されると、僕らはいつも、

"ポジティブな欲望が強い人"

と答えてきました。

それは、

"強い欲望さえあれば、技術は後からついてくる"

と思うからです。

カンヌは世界中の人々に、クリエイティビティに対する内なるマグマを見つけに行く聖地なんだなと改めて感じました。

ふたつ目は、「キュレーション」。

カンヌは、世界最先端のナレッジやケースを持ち帰る場所だと思います。

カンヌの華は、毎晩行われる授賞式ですが、昼間はセミナーを見たり、地下の展示会場でエントリーや受賞作のケーススタディを見たりします。

ですから、誰のどの作品がメダルをとるかというクリエイティビティのスポーツ観戦的な楽しみ方に加えて、最新のマーケティングやビジネスのキーワードやトレンドをセミナーでいち早く学ぶというビジネススクール的な楽しみ方、そして世界中の大量の作品やケーススタディのシャワーを集中的に浴びるというアートスクール的な楽しみかたもできます。

"ソーシャルグッド、アンビエント、アクティベーション、インテグレート、リアルタイムインタラクション、データドリブン、CSV、パーパス、ブランドアクティビズム、ダイバーシティ、インクルーシブ、トランスフォーメーション、サステナビリティ…"

カンヌは毎年、様々なキーワードを発信してきました。

そんなキーワードは日本にいて毎朝日経新聞を読んでいれば入ってくるかもしれませんが、そのキーワードを具体化したグローバルリーダーブランドの最新のケーススタディを、それを作り上げたキーマン本人から生声で聞くということは、現地に行かないとできません。

僕のファーストカンヌはケトルを作る2年前の2004年でしたが、その時は毎日朝から晩まで会場にこもって1週間で2000本のCMを見ました。

その時にとったノートには、当時僕が様々な仕事から読み取ったコミュニケーションの手口が大量に書き記してあります。

大量に集中的に直接インプットするからこそ、その年の学びを自分なりに体感して言語化して持って帰るこということが現地へ足を運ぶ大きな魅力だと思います。

さて、3つ目は、「レピュテーション」です。

カンヌで受賞することで、受賞したクライアントやエージェンシーやそのスタッフの名前にクレディビリティが付きます。

特にグローバルブランドのエージェンシーピッチなどでは、主要な広告賞の受賞結果を集計したランキングが指標に使われたりもします。

また、公式セミナーの枠を認められて、セミナーでスピーチをすると、自社の知名度をあげるだけでなく、どんな考え方でどんな仕事をしているのかを世界中に提言することができます。

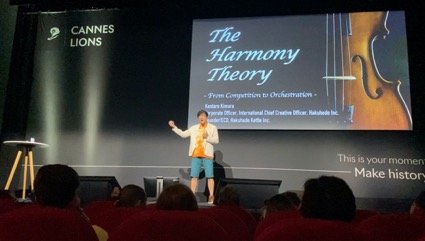

今回、博報堂セミナーでスピーカーをやります。

博報堂は、2013年にあるラッキーな出来事がきっかけになってセミナーをする機会を与えられて以来、毎年メイン会場で公式セミナーを開催しています。

自分で登壇するのは7回目です。

昨年は"Harmony Theory – from Competition to Orchestration"というタイトルで、ポストコロナにおけるこれからのエージェンシーの役割を提言しました。

(セミナーの内容はこちら)

https://www.hakuhodo.co.jp/magazine/99156/

今年も"Unimagined Cultural Solutions ~ A Global Journey into The Next Creativity"というタイトルで、AIの時代に必要な別解クリエイティビティがローカルカルチャーから生まれるとのではないかという仮説をケベック出身のKris、南アフリカ出身のPaulaと3人で提言するセミナーを行います。

最後に、「リレーション」。

カンヌは、クリエイティビティに関わる仕事をしている様々な国籍、業種、会社、職種の人を結びつける役割を果たしていると思います。

毎晩さまざまなパーティが行われていて、多くの人と話します。

英語がある程度しゃべれて、外国人と話すのが苦手でない人は、外国人の友達を作るのに格好の場所です。

また、メディアでしか見ることのない有名人たちとも普通に握手してビール片手にカジュアルに話せたりします。

日本人同士でも、クライアントやメディア、エージェンシー、プロダクションなど業種を超えていろいろな人と知り合えますし、国内では競合している同業の人ともカンヌでは同じ日本人として同じ立場になれるのです。

自分の会社の人や一緒に仕事をしている人とも、なぜかカンヌでは普段話さないようなことをたくさん話すことができる、そんなバイブレーションなんです。

僕は今まで18回カンヌに行っているので、そこで知り合った人、友達になった人がたくさんいます。

特に、いろんな広告賞審査で何日間も缶詰状態でとことん議論をしたことのある審査員仲間の間では、カンヌが同窓会のような役割になっています。

今までカンヌがきっかけで生まれたお仕事や、カンヌで盛り上がって生まれたアイデアもたくさんあります。

実はこれが4つの中で一番オンラインではできないことですね。

しばらくリアルで会えなかっただけに、今回カンヌが持つリレーション機能はさらに重要になっている気がしました。

モチベーション、キュレーション、レピュテーション、リレーション。

実はこの4つ、様々な会社がカンヌに人を派遣する目的なのです。

そしてこれらはどれも、現地に行かないとなかなか得ることのできないものであることです。

70周年のカンヌライオインズも新しい気づきをたくさん持ち帰りたいと思います。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ 「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター