2024/07/02

第28話 カンヌで審査員長をやってみた(8・最終回)

木村健太郎

木村健太郎

最新のデジタルテクノロジーを使ったWOWと、人間のクラフトによるWOW、グランプリは果たしてどっちか。

というスピーチのあと、ゴールド2作品、グランプリ1作品を発表した。

ひとつめのゴールドは、先進テクノロジーの粋を結集して、リアルとバーチャルが競うF1レースを実現した“Lap pf Legend”。

過去と現在のセレナ・ウィリアムスがテニスマッチをする昨年のナイキのグランプリがもはや古く見えてしまう。

連続的で正統的なテクノロジー進化の延長線上にあるが、昨年からの体験品質の進化はそれくらい圧倒的で非連続的だ。

僕は実際にリアルタイムで流れた番組をフル尺で見たが、フィジカルスポーツとeスポーツが融合した新しいスポーツカルチャーの扉を開いているのを感じた。

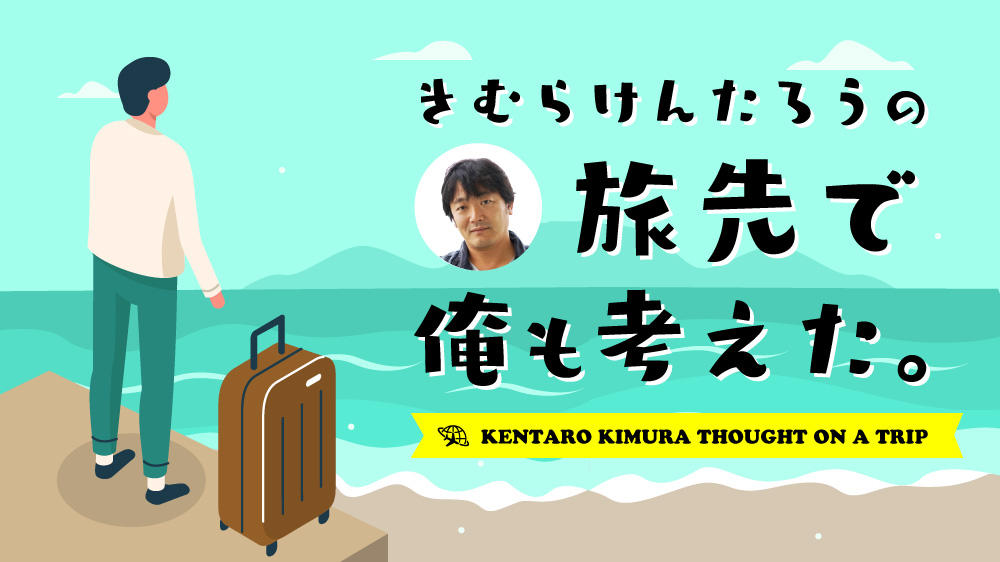

もうひとつのゴールドは、ディープフェイク技術を使って大人になった子供が、自分の写真をソーシャルメディアにアップする危険性を親に訴えた“Without Consent with Ella”。

ドイツテレコムという通信会社が作った映像だが、子どもの写真を頻繁にアップするアジアの国々にもセンセーショナルなインパクトをもたらした。

AI自体がすごいのではなく、AIが作り出すストーリーテリングが人々の日常行動を変えることができるということの証明だ。

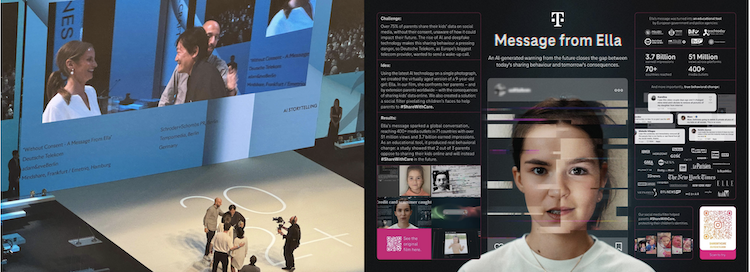

そしてグランプリは“SPREADBEAT”。

味気なくつまらないエクセルのスプレッドシートを楽しいエンタメに変貌させるというTransformativeなアイデアを、作り手の情熱とセンスを注ぎ込んだInnovativeなクラフトで実現している。

さらにこれはSpotifyのらしさを際立たせる、いわばSpotifyならではの「ブランデッドBtoBビジネスツール」だと思う。

AIクリエイティブの時代だからこそ際立つ人間らしいクラフト。

まさに2024年のクリエイティビティの歴史の教科書に載せるべきデジタルクラフトだった。

翌日にはInside the Jury Roomという部門別のセミナーをやった。

ここでは、この3作品以外に、シルバー、ブロンズの受賞作についても受賞理由を解説した。

(カンヌライオンズの有料アーカイブサイト“The Work”で見ることができます)

最後に、一緒に登壇したJacquie(中央・南ア)は、「予算の問題であきらめないで。今年はどんな国の誰でもアクセスできるExcelでグランプリとったのだから。来年はWordでもっといい作品を作れるかもしれない」と激励した。

Stacy(左・UAE)は、「審査では他の国の審査員の意見を聴いて作品を見る視点がぐっと広がる経験をした。エントリーする時には自分の国の基準だけでなく、他の国の人の意見を聞くといい」とアドバイスした。

現在のカンヌライオンズの授賞式はゴールド以上でないと登壇できないが、シルバー、ブロンズ、ショートリストでも、審査員はなぜこの仕事が受賞に値するかの意義を、徹底的に議論を尽くして見出し、それを明快に言語化して選んでいる。

佐々木康晴さんが「ショートリストは入賞です」と言うが、審査をして改めて、ここでショートリスト以上に選ばれることは実はすごいことだと思う。

決して「ショートリストに終わって残念」なのではなく、「ショートリスト受賞おめでとう」というべきなのだ。

こうして僕の審査員長の任務は終わった。

帰国して数日が立ち、まだ時差ボケが戻らなくて困っているが、さっきうれしいことにカンヌ事務局からとってもポジティブなフィードバックが来た。

この仕事は思っていたより大変だったが、やればやっただけ返ってくる仕事でもある。

グローバルな仕事は、自分が信じてきたことに従って、真っ直ぐなパッションで誠実に体当りするほうがうまくいくことが多いと思う。

英語ノンネイティブでもしっかり準備すればなんとか乗り切れるし、むしろノンネイティブの審査員長にしかできない審査ができた。

個人的には、実に学びの多い2ヶ月間だった。

「飛び込む前に不安が大きいほど、飛び込んだ後に得るものが大きい」というバッグパッカーの法則を久々に実感した。

まず、デジタルクラフトという、実は奥深い部門を担当できたのが幸運だった。

テクノロジーとクリエイティビティ、AIと人間、アイデアとクラフト、しくみとアウトプット、瞬発力と持続力といった本質的なテーマについて、素晴らしい審査員仲間と一緒に深められたことに感謝だ。

この産業に人を引きつけるエネルギーについても改めて考えた。

この広告祭に来ると、誰もが、クリエイティビティの力はすごいなという感激と、自分もこういうの作りたいなという衝動と、この業界に入ってよかったなというプライドを感じると思う。

カンヌライオンズは、そういったクリエイティビティのロマンのようなコアなエネルギーを、世界中から吸い上げて、結晶化して、世界に発信している。

今回はそういう仕事に関われたことに感謝だ。

往きの飛行機で清水幹太さんになりきって書き始めたときは8話まで書くなんて思っていなかった。

カンヌにキーボードを持ち込むかどうかで悩んでいたアホな私が信じられない。

今後また日本人の誰かがカンヌの審査員長になったときのためにあれもこれも書いとかなくちゃと思っていたら、少々マニアックな話も含めこんなに長くなってしまった。

グローバルで活躍したいという想いのある方に、何か少しでも役に立てたら幸いだ。

最後までおつきあいいただきありがとうございました。

おわり。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ 「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター