2020/03/13

第9話 モスクワで、サバイバルについて考えた。

木村健太郎

木村健太郎

2年ほど前の12月に、厳寒のモスクワに出張しました。

Red Appleという広告祭の、全20カテゴリーの審査委員長とセミナーのスピーカーをしました。

ヨーロッパ圏での初の審査委員長だったので緊張していきましたし、マイナス20度になることもあると聞いてビビりました。

でも、会場はソビエト連邦時代にチョコレート工場だったクラシックなレンガ造りの建物で、愉快な仲間達と最高に楽しい審査ができました。

授賞式の審査委員長スピーチやセミナーでは、審査員に教えてもらったロシア語を突貫で暗記してしゃべったりもしました。

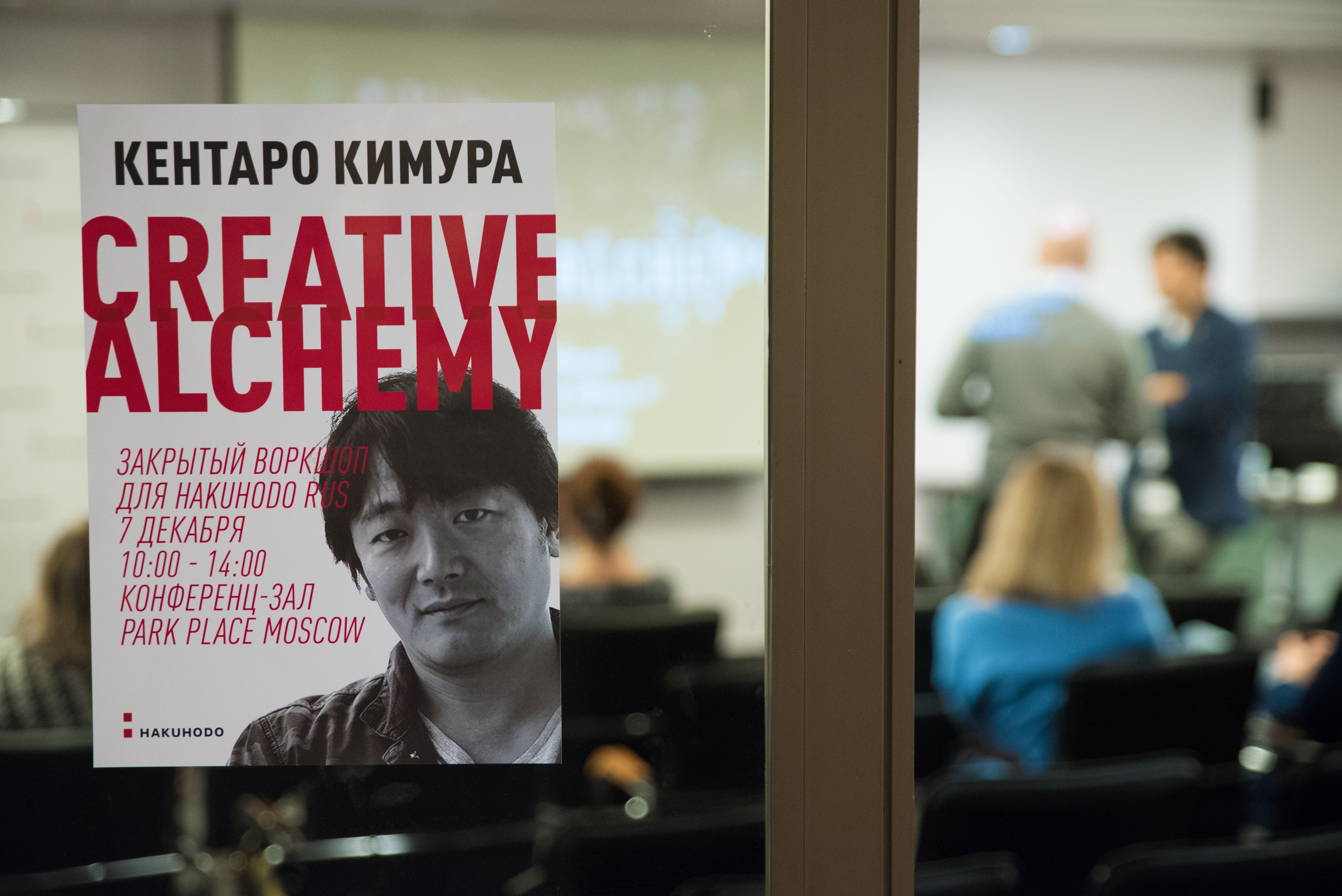

その後、現地のオフィスである博報堂ロシアにも訪れて、社員を集めてセミナーをしたりしました。

家族みたいなあったかい会社でした。

作ってもらったポスターの僕の名前のキリル文字、素敵でしょ。

ケフタポ クンミパ。

それから、駐在している井口禅君(ユズ)と、マイナス10度の中、あちこち市内を案内してもらって歩き回りながら、たくさん話しました。

ユズ「木村さん、ヨーロッパで一番大きな都市ってどこだと思いますか?」

俺「ロンドン?パリかな?あ、ベルリンか?」

ユズ「いいえ、モスクワです」

モスクワの人口は1250万人(2018年時点)。東京よりも大きな都市なのです。

僕の持論のひとつに「国の力は、首都の中央広場に現れる」というのがあるのですが、赤の広場は、想像していたよりも、ずっと大きくて力強くて美しかった。

地図を見ると、その隣にあるクレムリンを中心に、何重にもぐるっと回る環状線と、四方八方に広がる放射線の道路と地下鉄でモスクワの街は構成されています。

俺「環状線と放射線。なんだか東京に似てるね。」

ユズ「そうですね。でもモスクワは、『いざ』というときのために作られた計画都市なんですよ。」

俺「いざというとき?」

「いざ」というのは、たとえば戦争のこと。

主要な道路は、戦闘機が発着できるようになっていて、だだっ広くて車線が多くて左折ができない。

ユズ「さて、木村さん、どこに行きたいですか。」

俺「じゃあ、まず地下鉄に乗りたい!」

僕は、初めて行く街では、地下鉄に乗るのが好きなのです。

地下深くに広がる有名なモスクワの地下鉄駅は、本当に宮殿みたいでした。

高い天井からは巨大なシャンデリアが吊り下がっていて、電車の駅じゃないみたい。

駅によっては、銅像が並んでいたり、絵が飾ってあったり、まるで美術館のよう。

ユズ「冬に地上で待ち合わせすると凍えちゃうから、地下空間が充実してるんです」

俺「なるほど。マイナス20度という『いざ』に備えてるのか」

ユズ「タクシーがいなくてウーバーばかりなのも同じ理由なんです」

俺「そっか。外で流しのタクシー待ちしてたら凍えちゃうもんね」

ユズ「ところでこの犬、鼻を撫でると幸運が訪れるんです」

銅像の犬の鼻がピカピカになっていて、通り過ぎる乗客たちがなでていきます。

市民にもちゃんと愛されてるんですね。

でも、冷戦時代のソビエトユニオンは、なんでこんなにお金かけて立派な駅を作ったのでしょうか。

それは、すぐにピンときました。

よく知られている話ですが、モスクワの地下鉄は、駅と駅に隣接する地下空間が核シェルターとして作られています。

そしてそれは、数日ではなく、何ヶ月も生活するという「いざ」を想定しているからなのだと思います。

人間は、最低限の寝るスペースと水と食料だけでは生きてはいけないのです。

愛着のあるもので安心したり、美しいデザインで感動したり、想像力を掻き立てる物語でワクワクしたりしないと生きていけないのです。

宗教や思想を厳しく制限してきたソビエト共産主義でさえ、アートの必要性を高く認めていたということなんですね。

ユズ「今工事中の地下鉄が完成したら、モスクワ市民の大半が避難できるようになるという噂もあるんです。」

1000万人以上の市民の大半が避難?

この話を聞いた時に、ハッとしました。

2017年当時の日本は、北朝鮮からのミサイル実験が頻繁になった頃で、メディアでは「核ミサイルが来たら日本は一体どうなるのか」という議論が毎日のようにされていたのですが、「あれこれ予測するだけでなく、『いざ』ということが実際に起きてしまった時に、どうしたら自分たちの身を守れるかについてもっと現実的に議論しなくちゃいけないのではないか」と思いました。

昔オーストリアの友達のうちに泊まったときに、地下の核シェルターで夜中までピアノ弾いて大騒ぎしたことを思い出しました。核シェルターの中は夜中に大声出しても大丈夫なんです。

日本ではあまり知られていませんが、ヨーロッパの国の家には結構核シェルターがあります。

日本では見たことないし、もちろん僕の家にもありませんが。

さて、地下鉄を出てからまず、ロシア帽を買いました。

日本ではあまり見ないけど、耳まで覆われててあったかいし、色々な種類があってスタイリッシュなのもあります。

俺「結構みんなロシア帽かぶってるんだね」

ユズ「外国人観光客は帽子を被らないから危ないんですよ」

俺「え?なんで? 頭が寒いから?」

ユズ「危険は上からやってくるんです」

危険は上から?

そう思って、上を見上げると、道沿いに軒先からツララが吊り下がっていました。

街を歩くということは、危険に晒されるということなのです。

確かに、あれが落ちてきたら大怪我だ。

それに気付いてしまったらもう帽子なしでは街を歩けなくなります。

「いざ」ツララが落ちてくるときに備えて、頭を守らなきゃ。

どうやらこの街は、様々な「いざ」というときのことを考えて作られているようです。

「備えれば憂いなし」と言いますよね。

そのためには、多少の不便は我慢してでも。

さらに、モスクワの人々は、アートを楽しんだり、犬の鼻を撫でたり、おしゃれしたり、なんだか楽しく備えていると思いました。

我が日本もロシアに負けないくらい「いざ」というときに備えなきゃいけないことが多い国だと思います。

地震や津波はまた来るだろうし、台風や洪水はこれから毎年の歳時になっていくでしょう。

テロやミサイルの脅威がなくなったわけではないし、そしてこれからは感染症もです。

全く予期できないことに対しては備えられないけど、高い確率でまた起こるという災害には目を背けてはいられません。

日本は災害大国や課題先進国と言われていますが、リスクマネジメントやクライシスマネジメントにはまだまだできることがあるはず。

僕は「サバイバルを楽しむカルチャー」がもっとあったらいいなあ、と思っています。

小学生のときに、防災の日に防災頭巾かぶって避難訓練するのはちょっと楽しかった。

ケトル合宿で、無人島で火起こしなどのサバイバル術を習ったのも楽しかった。

キャンプや登山、バッグパックのひとり旅も、ある意味サバイバルを楽しんでいる側面があります。

ネガティブなことや恐怖なことを想像して備えろといわれても続かないけど、楽しいことをしながら「いざ」というときに備えるのは続けられます。

僕はコロナが収まったら、この「サバイバルを楽しむカルチャー」がロングトレンドになっていくと思っています。

そしてそのために、もっと僕らのクリエイティビティが使えるはずだと思っています。

でも俺個人は、全くそんな偉そうなことは言えません。

今まで、旅先でも臨機応変なトラブル処理でやってきたから、あまり危機管理はしてきてないなあ。

その晩、ユズと別れてからしばらくして、それを実感する危機がやってきました。

ユズに予約してもらったレストランにひとりで向かおうとしていたときのことです。

なんとかウーバーをキャッチできたところまではよかったのです。

しかしこっちがアプリで指定した小道に車が来れないみたいで、全然会えない。

通りを行ったり来たりするけど、10分経っても20分経ってもそのナンバーの車が見つからない。

近くにいた警備員のおじさんに話しかけても、まったく英語が通じなくて取り合ってもらえない。

レストランを予約した時間は刻々と迫る。

気温はマイナス13度くらい。風も吹いてきて、雪も降ってきた。

手袋してないので手がかじかんでスマホの操作もままならない。

このままではスマホの電源も落ちちゃうー。

ピーンチ!

そうだ!

審査委員長スピーチでステージの上で披露した俺のロシア語の出番だ。再び警備員のおじさんのところに行って、覚えたばかりのカタコトのロシア語で話しかけました。

「こんにちは。私は日本から来ました。みなさんに会えてとっても嬉しい。ロシアには初めて来ましたが、食べ物がサイコー、人もサイコー、でもなんといっても、この国のクリエイティブがサイコーなんです…」

仕方ありません。僕がしゃべれるロシア語はこの審査委員長スピーチだけだったから。

彼にしてみたら、日本人が突然変な発音の意味不明なロシア語で話しかけてきたわけです。

さっきはぷいっとめんどくさがっていた警備員のおじさんも、今度はゲラゲラ笑いながら聞いてくれました。

すぐに、僕の電話でウーバーの運転手とロシア語で話してもらえて、無事乗ることができました。

やっぱり、今あるものでなんとかする、という臨機応変なトラブル対応に勝るものはありませんね。

最後に、旅の危機管理といえば、健康管理も大事です。

モスクワでも、体調には細心の注意を払っていました。

しかし、ある朝、トイレに行ったら、、、。

なんとおしっこが赤い!

やばい。

これが噂に聞く血尿というやつか?!

日本からハードに働きすぎたせいか?!

審査委員長のプレッシャーのせいなのか?!

よりによってなんでモスクワで?!

ピーンチ!

と思ってウェブで調べてみたら、血尿じゃありませんでした。

こっちにきてから、毎朝ビーツ(赤かぶ)のジュースを大量に飲んで、毎晩ボルシチを食べてたからでした。

ビーツはとっても身体にいい野菜なんだけど、赤い色素がそのままおしっこになるんだよ。覚えておかなくっちゃ。

知識もサバイバルのための大事な危機管理術なのです。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター