2024/06/16

第22話 カンヌで審査員長をやってみた(2)

木村健太郎

木村健太郎

深夜にカンヌに着いて二日目の朝だ。

フェスティバルが始まる前だから静かでのんびりしてるかなと思ったら、その反対でフェスティバル準備の工事の真っ最中だった。

実は国際広告賞の審査員長をするのは今回が10回目なのだが、カンヌライオンズの審査員長職は他のとはかなり違う。

まだ本審査が始まっていない今日の時点でそう思う。

何が違うのかを簡単に言うと、事務局サポートの丁寧さ、審査システムのレベルの高さ、そして業界に貢献する名誉のために(ノーギャラで)働く労働時間の多さとそれを管理するモチベーションマネジメントの秀逸さだ。

今回は現地審査前の日記を順を追って書こうと思う。

カンヌから審査員長のオファーがあったのは今から半年前の昨年12月。

デジタルクラフト部門9人の審査員は3ヶ月前に決まった。

日本からの審査員も8人が決まった。

https://www.advertimes.com/20240415/article456560/

4月3日、カンヌ側から審査員長ブリーフィングがあった。

CEOのサイモン・クック氏を含むカンヌ事務局から僕一人に対して丁寧な説明と質疑があった。

自社や自分の国に有利な投票をする審査員がいたときにどんなアルゴリズムで判定し、審査員長はどう対応すべきか、審査員から「これは実際にやってないスキャムだ」とか「何かのコピーアイデアだ」という指摘があったときに審査員長はどう対処すればいいのか、など全てにおいて非常に丁寧に教えてくれる。

カンヌ70年の歴史の知恵はすごい。

これを20数部門の審査員長に繰り返しているのかと思うと頭が下がる思いだ。

この直後に「審査員長コンテンツガイド」という10ページのカラーのガイドブックが送られてくる。

ここには、審査員長が審査以外にやるべき取材対応やスピーチやセミナーや執筆など8つの「業務」とその手順やお手本が書いてある。

やることの多さにマゾヒスティックなよろこびで胸がいっぱいになる。

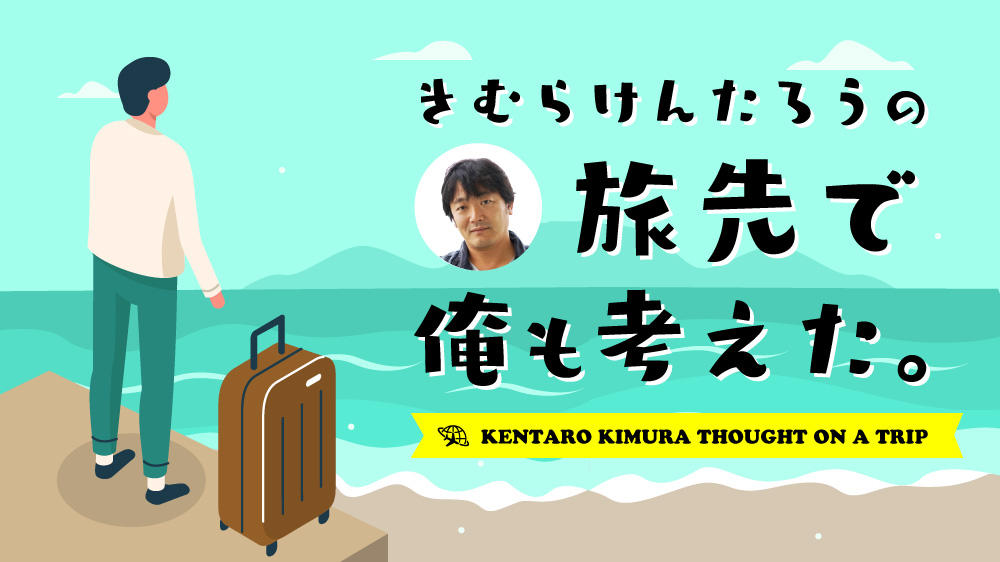

そして、審査員長から審査員へのブリーフィングが4月18日。

ここではじめて10人の審査員が自己紹介した。

テックやクリエイティブやプロダクションまで職種も多様な上、5大陸全てを網羅した審査員構成だ。

続いてカンヌ事務局が段取りを説明したビデオを流す。

そして、いよいよ僕からデジタルクラフト部門の審査方針を発表した。

「真に優れたクラフトは、高いハードルを乗り越えるために生まれる」という信念を話して、

・Transformative Idea:大きな変革を目指したアイデアか

・Innovative Implementation:それを実現するためにどんな革新的なクラフトを生み出した

か

・Move Brand/Industry Forward:それはブランドや産業を進化させうるものか

という3つの基準を話してみんなに意見を聞いた。

議論して決めようと思ったけど、みんなこの3つに賛同してくれた。

いいスタートを切れた。

そして5月の連休明けから一次審査が始まった。

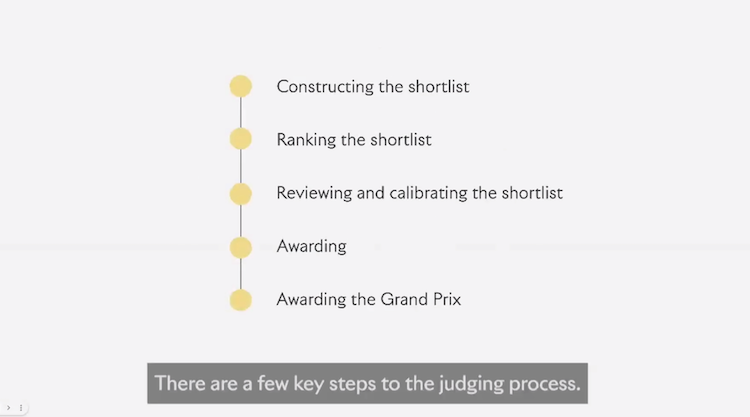

国際広告賞の審査は、数百あるいは数千の全部のエントリー作品からいきなりグランプリや金銀銅を直接選ぶのは難しいので、まずは10分の1くらいに絞り込んで、個別に詳しく議論すべき作品を決める。

カンヌのデジタルクラフト部門ではそれを審査員がカンヌに集まる前に一次審査と二次審査をオンラインで行い、ロングリストまでを決定する。

僕の部門には約600のエントリーがあり、5人づつ2チームに分かれて約300作品づつ採点する。

説明ビデオと参考資料を全部読み込むと1から9の点数ボタンが出てくる。

採点すると何作品終わったが表示される。

毎週数十作品づつ足されていくので、終えても終えても終わらないしくみだ。

手に届く目標を継続的に与え続けて大きな目標を達成させるという労働心理をつかれている気がする。

さらに、他の審査員の進み具合が順位とグラフで比較表示される。「やべえ、おれビリから2番めじゃん」といったような審査員同士の競争心が促される。

河合塾の全統一次模試でD判定を取ったときのことを思い出す。

審査のガイドラインには「寝かせないで今すぐ始めましょう。毎日1時間は審査しましょう。」と明るく書いてある。

国際賞の審査をしたことある人はわかると思うが、オンライン事前審査は苦行だ。

現地で集中するのではなく、日本で仕事の合間のあいた時間にやらねばならない。

だから僕はオンライン審査は大嫌いだ。

たいてい締切に追われて土日をつぶすことになったり、夜中に泣きそうになりながら布団の中でiPadで審査することになる。

オンラインだけで審査する広告賞のクオリティが低いと言われている理由はこういうことなんだと思う。

それは計算するとわかる。たとえば今回の300作品、他の部門に比べたら少ないほうだが、2分のビデオを見て点数をつけていくだけでも600分で10時間。

でも、デジタルクラフト部門はそうはいかない。

ビデオ見るだけでは十分に理解できないことが多いので、文章を読んだり、ウェブサイトに飛んだり、ダウンロードしたり、ときには街を歩いてARを試してみたり、ゲームを遊んでみたりする。

こうして果てしなく時間が過ぎていく。

5月10日に1時間審査員を集めてオンラインミーティングをやったのだが、ドイツの熟練の審査員が「1作品10分かかるね」と言っていた。

英語ノンネイティブの私は一体何分かければいいのだ。

しかも今回は彼らに質問される立場だ。

もう計算さえしたくなくなる。

結局土日をまるまる審査にあけて、ケトルの会議室に朝から晩までこもって1次審査を終えた。

正直言うとこんなに時間をかけてオンライン審査をしたのははじめてだ。

6月に入ると分担していた2つのチーム合同で二次審査が始まった。

僕らは6月5日に再び審査員を集めて1時間のセッションをやった。

現地審査の前に3回もミーティングをした部門は僕の部門だけかもしれない。

でも対話量は不安を信頼に変えてくれる。

国際賞審査経験がはじめての人には不安と疑問だらけだったはずだ。

こうして6月11日に二次審査が終了した。

ここまでですでに長い道のりだった。今日の夕方に審査員みんながはじめて顔を合わせる。

それまでに、ロングリスト全作品を見直しておこうと思う。

つづく。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター