2024/10/02

第29話 スロベニアで審査員長をやってみた(1)

木村健太郎

木村健太郎

大学生の時に、東ヨーロッパの国々に3ヶ月近くいたことがあります。

農場で働いたり、友達の家に居候したり、ポーランドからギリシャまで電車を乗り継いで旅をしたりしました。

ベルリンの壁が崩壊した後の混乱期でしたが、一生忘れない素晴らしい時間でした。薄暗い曇りの日が多いだけに晴れた時に余計にありがたく感じる美しい自然、歴史的なストーリーが込められた街並や建築、そして人々の暖かいホスピタリティに感激する日々でしたが、それらに加えて印象的だったのは、それぞれの国に暮らす人々の美しい生活文化と、それに誇りを持って守り抜きながら、抑圧から解放されて手に入れた自由に対するまっすぐな想いと情熱でした。

今回、ゴールデンドラムアワードという30周年を迎える広告賞の審査員長をしています。東欧、北欧を中心に、トルコ、ジョージアやスタン諸国、中東からのエントリーもあるリージョナルな広告祭なのですが(カンヌライオンズ同様、ロシアからのエントリーは禁止されています)、毎晩、仕事が終わってから、一次審査でそんなエントリービデオを大量に見ているうちに、再びバックパックを背負って東欧の国々を旅をしている気持ちになりました。

残念ながら、現在この地域は、ロシアのウクライナ侵略に端を発する様々な社会問題を抱えています。それは政治や経済を超えて、難民や教育や地雷やメンタルヘルスなど、僕らの想像を超える広範囲な領域に及んでいます。

でもそれを解決するための人々の強い想いが、斬新な解決の知恵を生み出しているのを感じます。

もちろん、クスッと笑えるスパイシーなユーモアや、やられたと思わせられるひざポンなアイデア、どんな時代やどんな国でも通用しそうなユニバーサルなアクションもあります。

「強いクリエイティビティとは、地域で生活する人々の切実な願いやあきらめない情熱から生まれるのだと思います。斬新で勇敢なアイデアとそれを実現する想像を超える工夫が組み合わさったユニークなソリューションを探す旅をしましょう。」

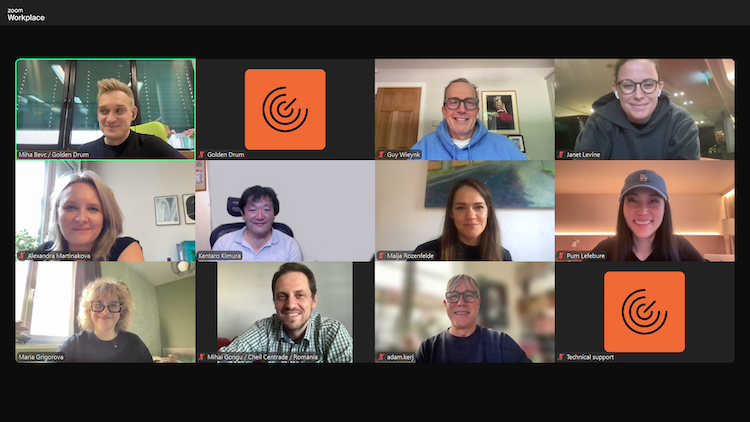

そんな審査基準を話して、9月最後の木曜日の日本時間の夕方から6時間くらい、オムニチャネル部門というインテグレートキャンペーンの審査会をオンラインでしました。

各自が採点したエントリーのランキングを見て、事前に各部門の上位20%をショートリストにしました。審査会ではもう一度5段階で投票して平均値のランキングを出して、それを見ながら議論して再び挙手で投票していきます。

審査員は、ポーランド、チェコ、スロバキア、ルーマニア、ウクライナ、フィンランド、エストニアから(トルコとセルビアの審査員は欠席)でした。ウクライナの女性審査員はお子さんを連れて避難先のスロベニアに住んでいます。

みんなエージェンシーのクリエイティブヘッドかCEOで、職種はだいたい同じですが、全員が切れ味のいい発言で積極的に貢献してくれる人ばかりでした。

実は、英語のレベルも僕にとって心地よいのです。アメリカ人やイギリス人中心だとネイティブすぎてわからない単語やイディオムがよく出てくるし、かと言ってアジア人中心だと英語が苦手な人やほとんど発言しない人に配慮しなければいけないことが多いのですが、ここでは全員がネイティブでないイングリッシュスピーカーなので、僕にとっては一番やりやすいというのがあります。

審査の最初に、「人の意見を聞いて自分の態度を変えるのは大歓迎。ここでは発言の一貫性などというプライドはクソ喰らえです。」と言ったら、誰かの本質的な意見でみんなの意見がガラッと変わるということが頻繁に起こりました。

心を開いて自分と違う意見を受け入れて、それまでのモノの見方がガラリと変わる瞬間。広告賞審査の醍醐味です。

でもその度に「〇〇さんのおかげで自分の意見が変わりました。ありがとう。」とみんな感謝の言葉を言うんです。丁寧だなあ。素敵だなあ。と思いました。

感謝の言葉って場の空気をハッピーにしますよね。

外国人が日本人のことを礼儀正しいと驚くときは、もしかしたらこんな気分なのかもしれないなと思いました。

その週の土曜日の夜中に、All Jury部門の審査会もしました。各カテゴリーの審査員長中心に9人が集まって、ローカルスピリット、ソーシャルグッド、ゲームチェンジングという3つのグループを審査しました。

こっちは審査員長ではないので気楽な気持ちで出たのですが、「投票が同数の時の最終決定や、授賞式でのスピーチをする人を決めよう」ということになり、存在感を消して黙ってたのに、僕の名前が提案されて結局僕が選ばれてしまいました。

事実上審査員長ではないか。

でもこちらはベテラン審査員による大人の議論で、もめることはありませんでした。

ローカルスピリット部門では、本当にその地域ならではのスピリットによるクリエイティビティなのか、ソーシャルグッド部門では、そのブランドやNGOがその活動をやった本当の狙いはなんなのか、ゲームチェンジング部門では、その仕事は何から何へのゲームチェンジングだったのかについて、かなり本質的な議論ができて僕も学びが多かった3時間でした。

10月中旬には、スロベニアでフェスティバルが開催されます。

10年ぶりの東欧。

楽しみです。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター