2024/12/05

第34話 台湾でユーモアについて考えた(2)

木村健太郎

木村健太郎

台湾4A広告祭の3日間の審査で、自分の不真面目さと、ユーモアの大切さを痛感しました。

ちなみに今年のカンヌライオンズでは、「ユーモアの復権」というのが大きなテーマであり、トレンドでした。

カンヌライオンズが発表したデータによれば、ブランドがユーモアを使うと、80%の人がまた買いたいと思い、72%が競合ブランドより選ばれやすくなり、63%がより多くのお金を使うそうです。

ブランド名を自虐的にいじって遊ぶキャンペーンや、アホな事を真面目にやって笑わせるキャンペーンがいくつも受賞しました。

ふざけたことが憚られたコロナ時代への反動でもあり、理性だけでなく感情を動かす重要性が改めて問われ出したのだとも思います。

そんなわけで、ユーモアについてこれまでいろいろなセミナーや対談でしゃべってきましたが、僕はユーモアには4つの効能があると思います。

ひとつめは、「ネガティブな状況をポジティブに変える力」です。

何か悪いことが起こると人は暗い気持ちになってしまいますが、そういうときに気の利いたユーモアがモノの見方を明るく前向きに変えてくれることがありますよね。

映画「ダイハード」で絶体絶命のピンチの瞬間でブルースウィルスがつぶやく一言もそうですよね。

ちょっと俯瞰して心の余裕を持って状況を描写する感じ。

モノの見方をガラリと変える力は、まさにクリエイティビティの力でもあります。

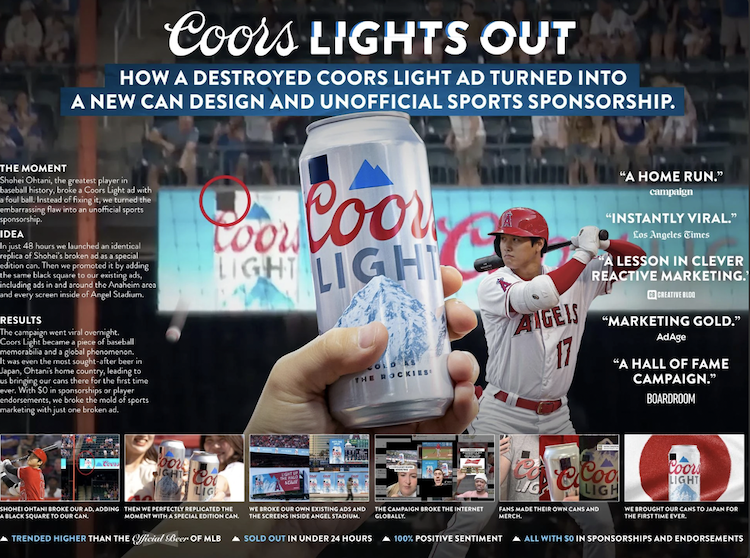

今年のカンヌでは、大谷翔平のファールがビールの広告の電飾看板を直撃して壊してしまうという企業にとってはネガティブなニュースを、その電飾看板の欠けたままのデザインを48時間後に缶のパッケージにしてしまうというポジティブ転換のキャンペーンが受賞しました。

この仕事には大谷選手のファウルからわずか48時間後にパッケージを変更してしまったという「瞬間リアクション芸」という技も見事です。

どうやったら、こんな短時間に社内の各部門の合意を取って実現するのかとても気になるところですが、世の中での予想外の出来事に対して、ブランドがスピーディーにスマートに、そしてユーモラスに反応するマーケティング活動は、ソーシャル時代にはとても有効なのです。

これがユーモアのふたつめの効能です。

みっつめは、「リスクテイクのショックアブソーバー」です。

何か言いにくいことを言う時には、ちょっとジョークを混ぜて相手の心理的なショックを緩めたりしますよね。

実は、企業活動においても人間関係と同じで、リスクのある活動や炎上の危険性のあるメッセージの緩衝材にユーモアが使われていたりします。

今年のカンヌでは、ブランドの資産、たとえば商品のシズルや長年訴えてきたメッセージをなんらかの意図で否定する時に、ユーモアが使われているケースがいくつも受賞していました。

手術には麻酔が必要なのです。

最後は、「笑いというおもてなし」です。

クスッと笑えるセンスのいいユーモアは、モヤモヤした気分をリセットさせてくれますよね。

緊張を和らげたり、興奮をサッと覚ましたり、逆にぽわっと温めたり。

お客さんに、夏は冷たいおしぼりを、冬はあったかいおしぼりを渡しますよね。

ユーモアは感情の温度を変えることができるんだと思うんです。

それによって、相手に気持ちよく時間を過ごしてほしいという誠意が伝わります。

会議やセミナーでは、ユーモアが場の空気を作ったりみんなの関心を集中させたりします。

海外、特に欧米でビジネスをするのにあたって一番大事な英語スキルは、文法でも単語でもなくユーモアだと思います。

一般的に、日本人は残念なことにユーモアのセンスが苦手だと思う方が多いと思いますし、僕も特に欧米の方にはそう言われたことが何度もあります。

でも僕はそう思いません。むしろセンスはいいのではないか。

英語力による問題が大きいんじゃないかなあ。

そもそも日本には漫才という日本が誇る文化があるではないか。

そこで、今から10年ほど前に、カンヌライオンズの公式セミナーで、長谷部守彦先輩と英語での漫才、つまりスタンドアップコメディに挑戦したことがあります。

僕ら二人にお笑いのセンスがあるわけではないし、そもそも漫才をしたこともないし、カンヌの厳しい3000人のお客さんたちに何がうけるか全くわからなかったので、20個近く大小のギャグをスピーチの中に仕込みました。

ダジャレ、自虐、ボケ、つっこみ、かんちがい。

ふたりでシャワーを浴びるショートコントみたいなこともしました。

結果、その大半はスルーでしたが、3〜4個所くらいは大爆笑させましたよ。

ネガポジ変換、瞬間リアクション芸、ショックアブソーバー、おもてなし。

日常生活もブランドのふるまいも、ユーモアを忘れないようにしたいものです。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター