2025/06/24

第41話 カンヌチタニウム審査でゲームチェンジについて考えた。(6)

木村健太郎

木村健太郎

現地審査3日目の木曜日。

チタニウム審査員は、グランプリ・フォー・グッドという部門の審査もします。

クライアントのないいわゆるチャリティーワークはグランプリになることはできません。

これはクライアントがいないことで実現のハードルが低くなるので不公平だという理由で約50年前に制定されたカンヌで一番古いルールのひとつなんだそうです。

しかし、逆にチャリティーはグランプリになれないというのも不公平なのでははいかという理由で、それなら全ての部門でゴールドをとったチャリティーワーク全部の中からひとつグランプリを決めようということで作られた部門です。

審査する側から見れば、フィルムやデジタルやプロモーションやエンタメやクラフトなど異なったジャンルを比較する異種格闘技戦なわけです。

今日は窓がある部屋なので、あの逃げ出したくなる独房感がありません。

カンヌチェアマンPhil Thomasと審査員長のブリーフィングの後、スクリーニングを開始し、グランプリ候補はほどなくふたつに絞られました。

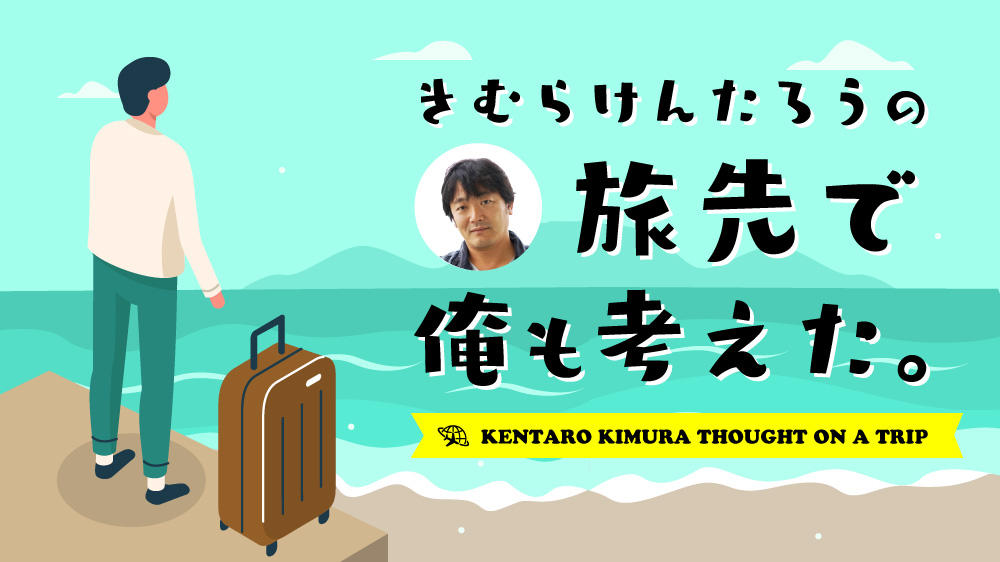

ひとつは、メディア部門とゲーミング部門でゴールドを受賞している“The Final Exam”。

学校での銃乱射事件に巻き込まれて10分以内に校舎から逃げ出すサバイバルゲーム。アメリカの銃規制の必要性を訴える活動です。

僕はこれを見たとき、11年前のチタニウムの審査で、同じ目的の銃規制のためのショッキングな体験型アトラクションをチタニウムライオンに選んだのを思い出しました。

それから毎年いろいろな銃規制の啓発キャンペーンがカンヌで受賞してきたのに、銃問題自体は何も解決していない。むしろ悪化している。

僕は最初に意見を求められたので、「イシューは重要だしアイデアは強いけど、このゲームはこの問題を解決していないと思う。」という意見を言いました。

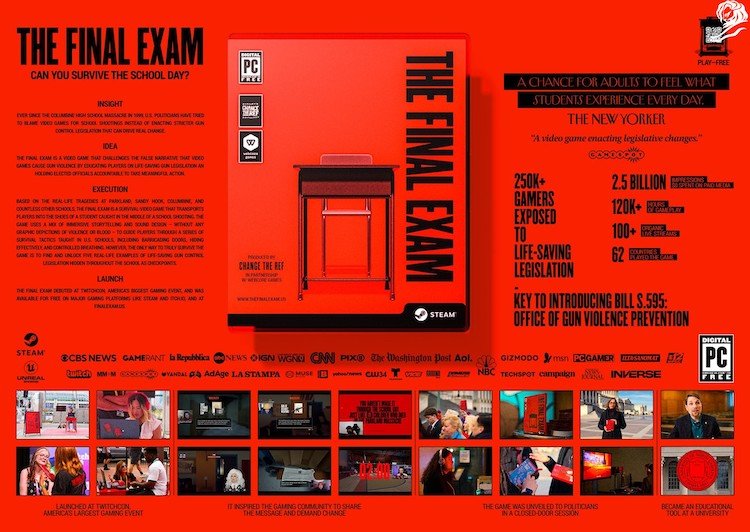

そしてもうひとつは、フィルム部門とヘルス&ウェルネス部門でゴールドを受賞している“The Best Place in The World to Have Herpes”(ヘルペスになるのに世界で最高の場所)。

ニュージーランド人の8割がヘルペスに感染したことがあるし、そのほとんどは良性なのに、保菌者であることに対するスティグマ(精神的苦痛をもたらす差別や偏見)が世界一強いので、それを取り除いてヘルペスを持っていることを普通に話せるようにしようという目的で、「ニュージーランドをヘルペスを持つのに世界一の国にしよう」ということをユーモアたっぷりに伝えるお馬鹿なパロディフィルムシリーズ。

僕は、手法としては新しくないけど、「ヘルペスをタブーでなくする」という課題をしっかり解決してると思ったし、なによりフィルムのクオリティが最高で、自分自身大爆笑したので、「ネガをポジに変えてこの問題を解決している。これがグランプリだと思う。」と言いました。

僕はこれを見たときにディーゼルの「ヘイトクチュール」というキャンペーンを思い出しました。

ソーシャルメディアで人を傷つけるさまざまなヘイトワードを服のデサインに組み込んで、ヘイトワードに慣れてしまおうという、僕がこれまでいろんな国のセミナーで紹介してきた、大好きなキャンペーンです。

こうして他の審査員も時計回りに意見を言っていったのですが、僕以外の多くの人がThe Final Exam推しでした。

しかし、最後にJudyがひっくり返しました。

The Final Examは素晴らしいが、果たして訴求すべきターゲットオーディエンスはゲームをする世代なのだろうか、という意見を言った後に、ヘルペスキャンペーンについて、「試しにみんなでヘルペス持ちであることを普通の会話でしゃべってみよう。」と言ったのです。

そこからみんなで、

「私はヘルペス持ちなんだけど、君は?」

「へー、あなたもヘルペス持ってるんだー?」

「君も絶対ヘルペスだよ。」

とロールプレイをはじめました。

すると、このアホな会話が楽しくなってしまい、盛り上がってやめられなくなったのです。

チーフ・クリエイティブ・オフィサーたちが「うんこ」と叫んではしゃぐ子どものように大騒ぎ。

タブーがタブーでなって解放されるのはこんなに気持ちがいいのかー!

Judyが、ではそろそろやめて両方に投票しましょうと言うころには、みんなが「もう投票はヘルペスだけで大丈夫」と言うようになっていました。

こうして、Grand Prix For Goodの投票結果は、またもや全員一致でThe Best Place in The World to Have Herpesになり、屋上で「ヘルペス」と叫びながら乾杯しました。

体験は思考を凌駕するのものだと思いました。

(つづく)

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター