2020/01/31

株式会社大治③ 経営者になって初めて分かる、不思議な感覚

ケトルキッチン編集部

ケトルキッチン編集部

日本の多くの経営者や経営者を支える人々に捧ぐ!

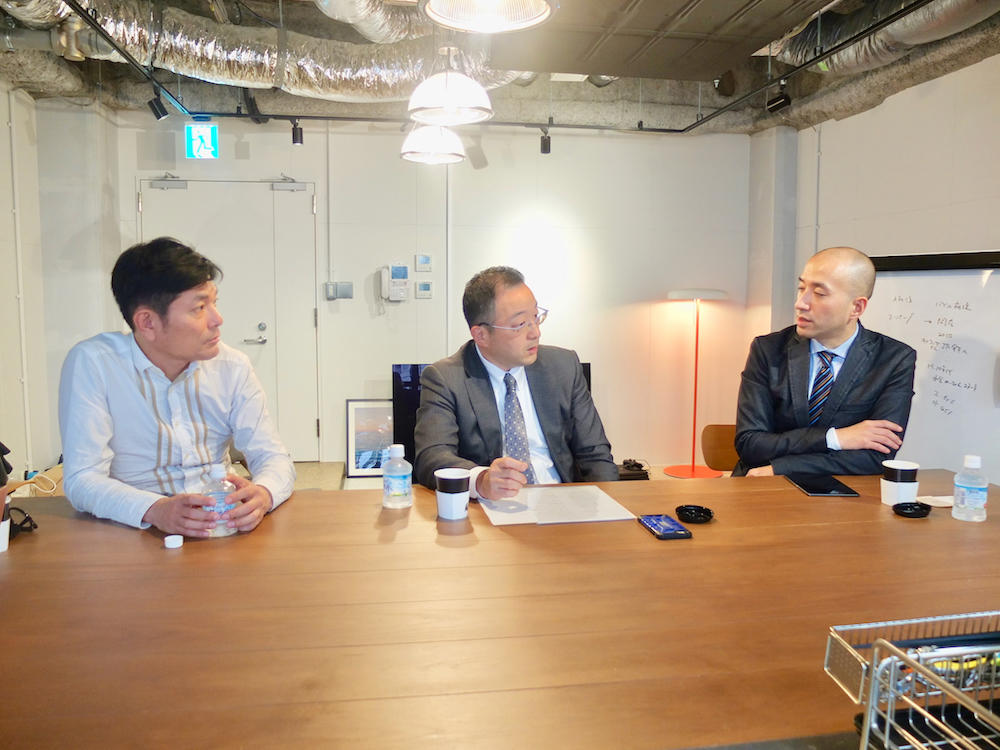

ビジネスにおける、事業承継のリアルと、維持・成長の仕方を学ぶ本連載。1973年生まれのKANDO株式会社 代表取締役のディスカッションディレクター高橋輝行さんと、1972年生まれの博報堂ケトル共同CEO・船木研の“ロスジェネ世代”コンビで、毎回様々な分野で活躍する同世代の経営者を招く鼎談形式の連載です。

第1回目のゲストは「東京野菜」ブランドを推進する東京野菜普及協会の理事、また創業70周年を迎える株式会社大治(だいはる)代表取締役社長の本多諭さん(1971年生まれ)をお招きし、事業の引き継ぎから、これからの青果仲卸業の未来についてお聞きしました。(下写真左から、船木、本多氏、高橋氏。以下、敬称略)

高橋:前回は、大治がさまざまな新しい取り組みをなされる中で、人材の育成や組織変革についてもチャレンジされているというお話を伺いました。本多社長自ら採用活動を積極的に行ってきたということでしたが、最近はベトナムの方の採用が多いようですね。

本多:はい。他の業界に比べると仲卸業界は労務管理などの面で遅れを取っていると感じたので、大治で就業規則や給与規定をイチから見直すことをやってきたのですが、それでもなかなか良い人材が採用できないという課題がありました。

そんなときに、外国人の採用についての提案があったので前向きに検討して。現状では、技能実習生が11名、正社員が4名の計15名のベトナム人スタッフがいますね。

高橋:外国人の方が入られてから、組織としての変化はありましたか?

本多:もともと仲卸の世界って結構荒っぽい職場なので、みんな言葉がちょっとキツいんですよ。「なんでそんなところに、言葉が通じない人を採用したの?」ってよく聞かれるんですけど、逆に言葉が通じないということはコミュニケーションの“丁寧さ”につながると僕は思うんです。

違う言語の人と一緒に仕事をするためには、「このじゃがいもは○○でね…」という感じで、詳しく説明する必要が生まれるはずです。「じゃがいも持ってこい、バカヤロウ!」なんて雑で大雑把な言い方をしていても仕事は進まないわけで。

船木:なるほど。

本多:本当は日本人同士でもそうなのですが、言葉が通じない人に自分の伝えたいことを分かってもらうように努力することによって、社員それぞれの丁寧な部分や優しい部分が引き出されるんじゃないかと考えました。

そんな話を社員にすることによって、僕の意図を理解してもらえたせいか、みんなの仕事対応がいくぶん丁寧になりましたね。それに、ベトナム人の方は特に女性がとても勤勉なので、彼女たちに影響されて職場全体の雰囲気も良くなった印象があります。

高橋:船木さんともお話していたんですけど、ベンチャー企業には、創業者の好きなことから始まって、好きな人たちだけで集まって、お金もなにもかもがわーっと集まってくるみたいな勢いがある。

一方で、中堅・中小企業というのは、今まで組織が引きずってきたことを変革しながら、新しいことにもチャレンジしていかなければいけないという難しさがあるんだろうと思っていて。でも、そこの舵取りの工夫にこそ新しい時代の経営ヒントみたいなものが隠されているのでないか、という狙いでこの連載を始めたんですよね。

本多:大治は僕で3代目なので、一般的には老舗の部類に入ってくるでしょうし、もちろん会社が築いてきた歴史は大事にしています。でも僕自身としては、あまり老舗という風には思ったことがないんですよ。どちらかというと、ベンチャーだと思っていて。

船木:それ、いいですね。

本多:祖父の代も、父の代も、僕の代も、やっている業務内容って全然違いますからね。

高橋:確かにそうです。

本多:もともと仲卸を継ぐつもりがなかった僕が、なぜ仕事に興味を持てるようになったかというと、結局自分のやりたいことをやっているんですよ。青果物を中心に販売するということは昔と変わらないんだけど、むしろ変わらないのはそこだけとも言える。

現在は、青果物だけではなく魚の仲卸もやっていますし、肉も運んでいるんです。物流に関しては、モノを積んでいって、それでも手が余ったらサービスの情報も積んでいこうと計画しているので、そういう意味では全然事業を引き継いだという感覚ではないですね。

もっというと、僕には創業者に対する憧れとコンプレックスが強くあります。僕の代になってから、年商20億円弱から一番いいときには56億まで、3倍近く売り上げを伸ばしてきました。だけどそれは、元があるからこそ何倍と言えるわけで、完全にゼロから始めた人は本当に偉大だと思うんです。

僕が引き継いだ会社の仕事とは別に、八百屋さんや総菜店の展開を始めたときも、やっぱり創業者に対する憧れとコンプレックスを、社内ベンチャー的事業をやることで解消しようとしたんでしょうね。

結局、就職しようと、家業を継ごうと100%自分のやりたいことだけしかない会社なんてないわけじゃないですか、起業しない限りは。僕が引き継いだのはあくまで大治というハコであって。そのハコの中身をどうしていくかというのは、いかようにでもできるんです。

ただ、我々は青果物を扱う会社だし、それと地続きのことをするというところはブレないようにしています。全く関係のないことはやっていないつもりで、今は農業の短期人財派遣に興味を持って調べているんですけど、それも僕の中では地続きの話です。でも、僕の頭の中の思考の流れがみんなに見えるわけではないので、社内では社長はなんで急にそんなことを言いだすんだろうという反応もあるかもしれません。

船木:会社ではそのあたりの、中長期ビジョンの共有のようなことはあまりやっていませんか?

本多:社長として説明していますが、正直社員の立場になってみると、自分の興味のないことって頭に入りにくいと思うんですよね。

船木:あぁ、それは心に沁み入る言葉ですね…(笑)。

本多:(トップから提案を受けた)受け身の場合、新しいことや変化って、どちらかというと面倒くさいじゃないですか。例え会社が確実に良くなることであっても、10のうち9は有益でも、1つマイナスの要素があったとしたら、みんなその“マイナスの1”の部分に目がいくんです。

できれば、今と変わらない状況の中でいい思いをしたいというのが人間の心情なので、僕が新たにチャレンジしようとすることに対して、即座に「いいですね、やりましょう」となる社員はごくごく稀です。ゼロではないのが救いなのですが。

高橋:ちょっと脱線しますが、船木さんもこの度ケトルを引き継がれて、ある意味2代目CEOということで、3代目の本多さんの話を聞いて共感される部分はありますか?

船木:ハコを引き継いだという点では似ています。でも、ケトルの場合は社員一人ひとりが売れっ子の店主で、それらが集まって1つの商店街になっているような組織体だから、そこがちょっと違うかなと。

商店街をガーッとつくった先代がいて、その先代がもっと大きな商店へと移ったのでそれを僕らが引き継いだというか。“ケトル商店街”の商店会長が代替わりしたという感じですね。それから、僕はいまだに自分の店もやっているプレイングマネジャーという点でも本多さんとの違いがあります。

ただ、引き継いだハコや商店街をどうやって活性化させるかということについては、経営者になって立場が変わると、目線が変わるというか。それは確かにそうだなと思って。

会社のことを色々頭の中でグルグル考えて社員に話してみたところで、商店街の人たちは自分のお店を守ることで精一杯で、商店街全体を俯瞰で見る余裕はないんですね。それはこの立場になってみないと分からなかった、不思議な感覚です。

高橋:船木さんは、共同CEOとして太田郁子さんというビジネスパートナーがいるところも違いますね。

船木:そうですね。一人でグルグルやっているとだんだんワケがわからなくなってくるから、共同CEOという体制には助けられています。でも普通は、1人で経営者をやるんですよね。それはとても大変だと思う。なんか経営者って、孤独じゃないですか(笑)。

<つづきます>

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「ロスジェネ経営者の夜明け」記事一覧

「ロスジェネ経営者の夜明け」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター