2020/02/19

第7話 沖縄で、手口ニュートラルについて考えた。

木村健太郎

木村健太郎

毎年恒例のケトル合宿に行ってきました。

今年は、沖縄北部の大宜見村にある海沿いの廃校を借りて、「ケトル沖縄学校」として、全員お揃いの名前入りのダサいジャージで、合計約10コマの授業を受ける中身の濃い3日間を過ごしました。どんな授業をしたのかについては、船木くんが書いたレポートと、僕が合宿中にリアルタイムに編集した動画を見ていただければと思います。

この合宿、2006年に8人でケトルを始めた創業時から、社員が44人になった2020年まで、何があっても14年間毎年かかさず行ってきました。我々がなんで毎年こんな労力のかかるおバカな企画をやってきたのかという話をしようと思います。

博報堂ケトルには、創業時から一貫して「手口ニュートラル」というコンセプトがあります。これは経営陣が次の世代に引き継がれても変わらない会社の根幹をなすフィロソフィー。「既存の広告手法に捉われず、ベストな課題解決の手口をニュートラルに考えて実行する」という意味なので、固定化したスキルというよりは、行動指針でありスピリットなのです。だから、言葉で教えたり伝承していくことはちょっと難しかったりします。

そこで、毎年「手口ニュートラル」を学ぶためのなんらかの体験の場が必要で、それがケトル合宿なのです。今回、青ジャージの幹事5人(船木・日野・皆川・中川・木村)で最初に話したのも、新経営陣にスイッチした最初の合宿だからこそ、「手口ニュートラル」をどう学び直すかということでした。

このフィロソフィーはどうやったら全社員で共有できるのか。

僕は、ケトル合宿には3つの特徴があると思っています。

① 体を張ってやってみる。

前回の「ボストンで、記憶と感情について考えた」で書きましたが、自転車に乗るのもクリエイティブディレクションをするのも、ある程度体を張って痛い思いをしないと身につかないものだと思っています。

今までのケトル合宿でも、そば打ち、陶芸、魚さばき、手裏剣、グレイシー柔術、弓道、小籠包作り、仮装、太極拳、寿司握り、無人島でのサバイバル体験など、体を張ったカリキュラムが非常に多かったです。

今回は初日に、音楽の授業として三線(さんしん)の弾き方を習い、その夜、屋外で、三線と太鼓を弾いて、みんなで歌って踊るという伝統行事「もーあしびー(毛遊び)」をやってみました。まあ体を張って遊びました。

2日目の午前中には、体育の授業として、琉球空手を習いました。空手の源流である琉球空手の歴史を習った後、突き、蹴り、受け、回し蹴りなどの基本的な型を習い、先生のミットで練習させていただきました。

大人になると、本や映像で見てわかったような気になってしまうものですが、実際に体を動かしてやってみると体験の深さが全然変わります。

そして組織の求心力というのは、こういった身体を伴った共体験が作るものなのだと思います。

② できないことで恥をかく。

「手口ニュートラル」な仕事に必要なのは、「越境のスピリット」です。自分にとって楽で心地よい得意領域にとどまることなく、やったことのない領域にダイブしてチャレンジする精神です。

しかし、残念ながらこれは年齢を重ねるごとに難しくなっていきます。失敗してプライドを傷つけたくない、できないことで恥をかきたくない、人に迷惑をかけたくない、という意識が強くなっていくからです。

これに対処するためにはどうすればいいのか。

それは、仕事以外で「赤っ恥をかく」のが一番いいと考えています。仕事以外で何かやったことのないことに挑戦してみて、後輩の前でうまくできない姿をさらして恥ずかしい思いをすることに慣れておく。予防注射と一緒で、恥をかく耐性を作っておくということです。そうすることで、実際に新しい領域の仕事が来た時にも失敗を怖がらずに挑戦できるようになります。

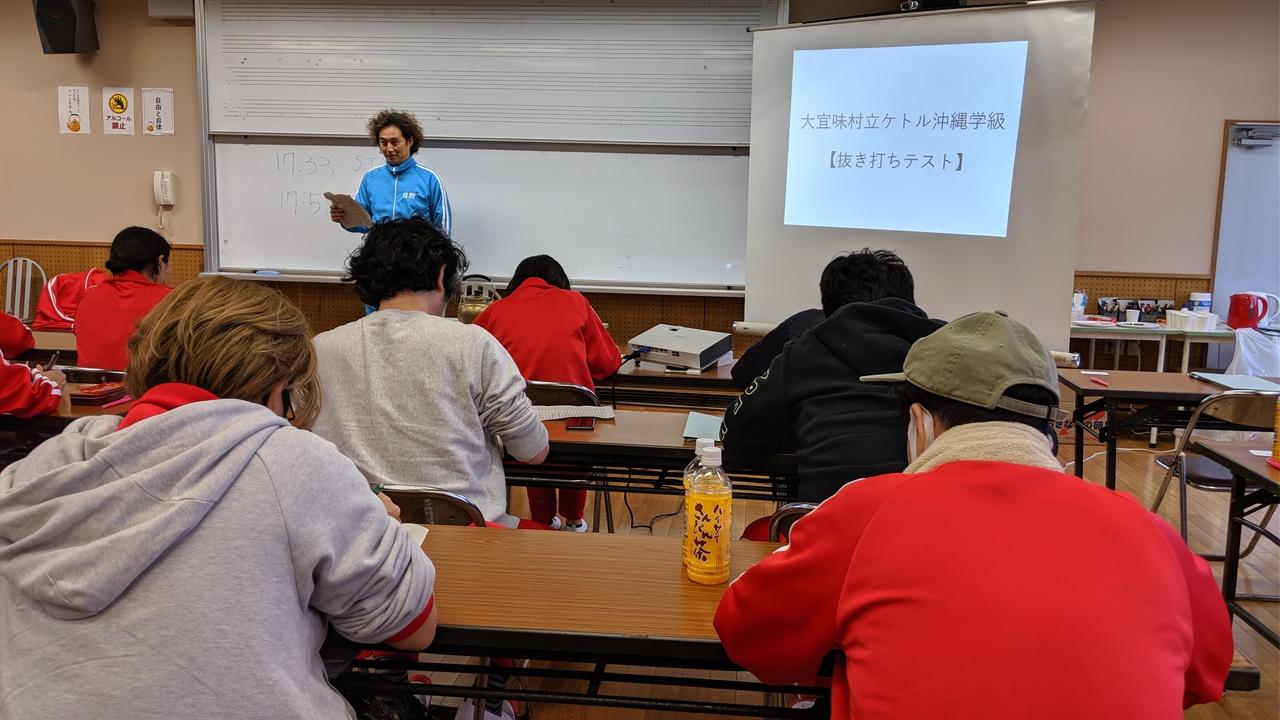

2日目の夕方には、抜き打ちテストをしました。

それまでに授業で習った沖縄の方言や知識から、社員のプライベート、さらにはケトルの創設時代の小ネタに至るまで、日野中心に幹事が秘密に練り上げた珠玉の4択問題100問を25分で答えてもらいました。

採点して夕飯の後に成績発表。上位10人と優等生と下位10人の落第生をひとりひとり発表していきました。

古くからいるケトラーに有利かと思いきや、なんと嶋浩一郎が下位10人の成績。負けず嫌いな性格も災いし、ケトル創設者としてのプライドはズタズタになっていました。

ちなみに成績1位は太田郁子でした。さすが三河の優等生。

③ 仕事に関係ないことを学ぶ。

僕はこれまで国内外でさまざまな研修の講師をやってきましたが、時々主催者や発注者の方から「明日からすぐに仕事に役に立つことをやってください」と言われることがあります。意図はわかるのですが、同時に、研修で教えることができるスキルなんてほんのわずかだと思うし、僕らの仕事はそんなに簡単なもんじゃないとも思います。

「手口ニュートラル」を学ぶには、むしろ、ものの考え方や視点を学ぶほうが大切なのです。そして組織としての成長を決定付けるのは、組織として学び続けるカルチャーがあるかどうかだと思っています。

ケトルでは、仕事のナレッジは毎月オフィスでやる「やかんみがき」でシェアしているので、わざわざ東京を離れて行う合宿では、仕事以外のことを学ぶことにしています。

今までも、神道や日本文化、ワインや日本酒、テーブルマナーや和装の着付け、宝塚や広島カープ、白洲次郎や手塚治虫や藤子不二雄について学んだりもしました。

今回は、2日目に沖縄タイムズの記者の方に、ネットに流れる書き込みがフェイクニュースかどうかをどう判断するかについてのお話を伺ったのが興味深かったです。

そして、最終日には、元日本サッカーチーム代表の高原直泰さんに、沖縄SVというサッカーチームをゼロから立ち上げ、そのチームで、コーヒーや伝統工芸を始めとする様々な地元密着のスタートアップに挑戦している話を伺いましたが、まさに「手口ニュートラル」そのものでした。

仕事に直接関係ないことを学ぶことによって、短期的な仕事のナレッジを超えた、一生使えるビジネススキルが学べることもあるのだと思います。

①体を張ってやってみる。

②できないことで恥をかく。

③仕事に関係ないことを学ぶ。

結局、我々がこんな合宿をやってきたのは、

「手口ニュートラル」というスピリットは、

「体を張って、恥をかいて、仕事以外のことを学ぶ」

ということでしか身につかないからなのだと思います。

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター