2024/06/21

第24話 カンヌで審査員長をやってみた(4)

木村健太郎

木村健太郎

審査最終日。

午前中は、まず昨日議論できなかったショートリスト上位作品について議論をした。

特にグランプリ候補の上位3作品については時間をかけた。

この時点での最高得点はミコロブ・ウルトラのLAP OF LEGEND。本物のサーキットを走るリアルのF1レーサーと、バーチャルで走るバトンやプロストなど過去のレジェンドたちがレースをする。データビジュアリゼーションやリアルタイムの伝送技術など最先端のデジタルテクノロジーを結集して、本当に対戦している緊張感と興奮を作り上げている。自分は10年前にチタニウムライオンでSound of Hondaをグランプリに上げたことがあるので、そこからの圧倒的技術的進化とそれを使って新しい感動を生み出した情熱に感激を隠せない。

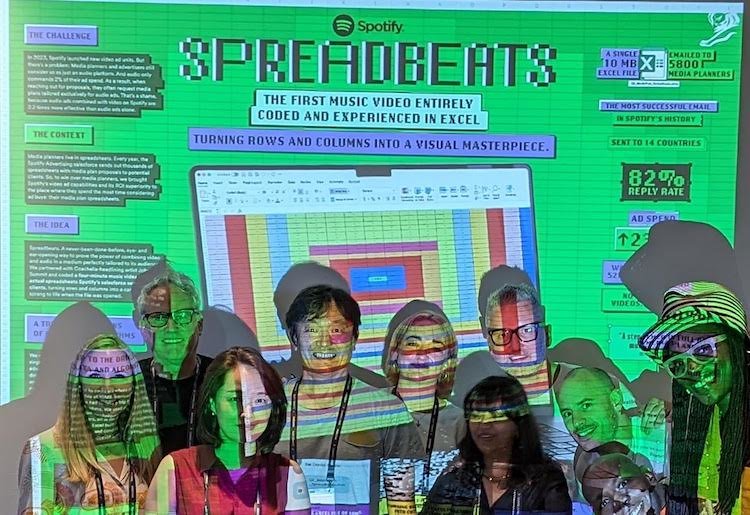

2位はSpotifyのSPREADBEAT。メディアプランのエクセル数表がピクセル動画のミュージックビデオになる。この仕事は1位とは逆に、AIのような先進デジタル技術を一切使わず人間のクリエイティビティだけで勝負しているデジタルクラフトだ。審査員のKentがダウンロードしていて自分のPCで実演してくれた。ケースビデオよりすごい。百聞は一見に如かずだ。歓声が上がる。いろんなオフィスでもこれと同じ興奮が起きているのが想像できる。

さらにAppleのVISION Proが届いていたので順番につけて試す。デジタルクラフトの審査の審査会場は遊び部屋みたいになるのが楽しい。リアルとバーチャルがシームレスに融合する新しい体験だ。ただし、ハードウェアとそれが生み出すアウトプットを同じ基準で比較するのは悩ましいとも思う。

昨日はファシリテーションに徹していた僕も、この頃には自分の意見を言うようになってきた。

でもそんな風に悠長に議論をしていたら、また事務局に呼び出しを食らった。もうブラックリストもんだ。

満面の笑みでニコニコしながら「ペースを上げなさい。」と言われたので、僕もニコニコしながら「わかったわかった。言う通りにする。」と言いながら、部屋に戻ってまた同じように議論を続ける。

申しわけないと思いつつみんなと決めたやりかたを途中で変えるわけにはいかないのだ。

でも予定通り午前中には投票を終えて、ブロンズ以上の18作品を確定した。

急がば回れだ。

全員が全作品について100%理解していいところも悪いところも思うことを出し切った後だから、投票はスムーズだし、納得度も高い。

ランチでロゼワインで乾杯した頃には、めちゃ仲良くなっていた。

みんな審査の話だけでなく、プライベートな話をシェアするようになっていた。

今回は職種も多様な上、5つの大陸をカバーしていて、本当にダイバーシティを体現しているチームだ。

いつも10人でくっついて行動していた。

誰か一人でもいないとWhat’s Upで招集がかかった。

こんなに一体感のあるチームははじめてだと思う。

さて、カンヌの審査は、どんなにスムーズにいっても、たいてい一度はどこかで紛糾するものだ。

僕が人生ではじめて審査をしたカンヌでは、審査基準を明快に言わない審査員長を批判して、カンヌの当時のCEOに直接やり直しを要求したことがある。

https://www.kettle.co.jp/kettlekitchen/kimura/2024/0316170000.html

2回目のチタニウム審査でも、審査4日目にちょっと険悪な雰囲気になって途中で解散したことがある。

https://www.kettle.co.jp/kettlekitchen/kimura/2020/0623101837.html

ニューヨークで行われた某広告賞の審査では、初日に審査員に突き上げられた審査員長が、なんと二日目からは審査会場に来なくなってしまうという惨事がおきたことがある。

これがあるから審査員長職は怖いのだ。

それまでも、審査のやり方について質問を受け、事務局と慎重に相談し、決断して、それを説明して全員の納得を得るという局面が何度かあった。

ここまではうまくやれてきた。

しかし「紛糾の瞬間」はついに午後にやってきた。

今回はショートリストだけでなく金銀銅の数もきっちり決められている。

これはいわゆる相対評価というやつだ。なので普通の広告賞審査のように作品ごとに投票していくのではなく、ブロンズ、シルバー、ゴールドの順に決めるやり方にした。

でもガイドラインにはそんなことは書いてないので、これはきっと受賞数をコントロールするための現場で生まれた運用ルールなのだと思う。

数を決めてくれること自体はよいことなのだが、システムがそれに追いついていない。

シルバーを決めるにあたり、

「ここは万が一見えない忖度が働くとよくない局面なので、挙手でなくPCで匿名投票にします。」

と審査員長の判断として事務局に言ったところ、

「いやいや、万が一メダルの数が規定の数を超えてしまうと、システムだと修正できないから挙手でやって欲しい」

と言われる。

ん?これって手段と目的が逆転していないか?

さすがに本末転倒していておかしいと思い、迂闊にもみんなの前で反論した。

すると、事務局でなく審査員に火がついてしまった。

みんな様々な解決策のアイデアを自由に提案してくれる。

全員が立ち上がり、本質的なことから具体的なことまで様々な角度から進行についての主張を繰り広げ、審査はストップ。

実は気持ちはわかる。僕も審査員のとき、前向きにリベラルな解決策を主張をして審査員長を困らせたことがある。全員が審査員長になってしまう瞬間なのだ。

審査員自身は前向きに提言しているつもりなのだが、はたから見たら審査が紛糾して審査員長がつるしあげられているような状況にしか見えないだろう。

10分くらいだまっていただろうか。

僕はみんながしゃべり終えるのを待って、一番前に行く。

「みんなありがとう。みんなの提案を聞いて今回はこういうやり方でいくことにしました。事務局は18作品をボードに書き出してください。みんなはこの中でのベスト5つを選んでください。そのうちの上位をシルバー以上にします。では投票にうつります。」

こうして、シルバー6作品、ゴールド3作品が決まり、いよいよグランプリを決める段階になった。

グランプリ候補はLap of LegendとSpreadbeat。

もう一度映像を見て、どちらをクリエイティビティ産業の歴史の教科書に載せるべきかを考えて欲しいと言って、しばらく時間をとった。

まず、僕からどちらがいいかは言わずに、両方の仕事についてどんな志と革新と意義があったのかを講評した。

それから、審査員全員に両方の仕事について講評とどちらがグランプリにふさわしいかをひとりづつ数分かけてプレゼンしてもらった。

どれも、クリエイティビティに対する愛にあふれた見事なプレゼンだった。

そして最後に、はじめて自分の意見をはっきり言った。

最終投票。

グランプリは全会一致でSpreadbeatになった。

拍手。

みんながひとつになる瞬間だ。

すかさずシャンパンが入ってくる。カンヌではこの乾杯の瞬間が一番アガるのだ。

しかし、僕はシャンパンを一旦下げてもらい、ボードを出して、ワークショップを始めた。

これは、審査員長の先輩である佐々木康晴さん(電通グローバルCCO)と日本でご飯を食べたときに教えてもらった審査員長の秘訣だ。

全員から審査全体のトレンドやテイクアウェイのキーワードを挙げてもらう。

このタイミングでこれをやっておくことで、プレスカンファレンスや授賞式でのスピーチ、取材や審査員セミナーでしゃべる材料が集められるからだ。

満を持してシャンパンで乾杯。みんな長い間ありがとう。

この後、みんなでドレスアップしてディナーに行き、最後はガターバーという路上で賑わうバーで深夜までテキーラを飲んだ。

こうしてデジタルクラフト部門の長い審査は終わった。

こんな最高の審査員に恵まれて、本当に感謝だ。

つづく

公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター 閉じる

閉じる 記事一覧

記事一覧 前の記事へ

前の記事へ

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧

「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook

公式Facebook 公式ツイッター

公式ツイッター